生態宜居裡的民生溫度

今日西海鎮。馬海青攝

西寧中心廣場。黎曉剛攝

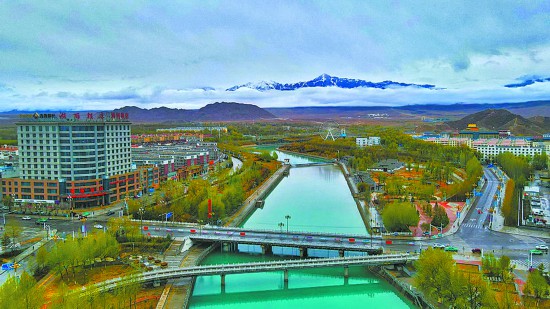

德令哈風光。 海西州委宣傳部供圖

“民以居為安”,作為民生之要,住房往往承載著家庭的期待,人居環境更是成為衡量生活獲得感、幸福感、安全感不可或缺的要素之一。而今,江源大地正在以美麗宜居家園建設增進民生福祉,以“安居”為民生增溫——

當西寧市南北川片區、海東市河湟新區正帶著現代的律動蓬勃發展,當一大批道路橋梁、供水排水、垃圾污水、園林綠化等城鎮基礎設施和公共服務設施在高原城鎮相繼建成,當農牧民在美麗鄉村喝上干淨水、用上安全電、走上平坦路,當綠色發展的理念滲透在青海高原上的每一個城市、城鎮和鄉村,青海正在用生活美好、綠色宜居、富有特色、更具現代的城鄉人居環境,交出一張生態答卷、填好一份民生成績單、走出一條特色發展之路。

透過建筑的窗口,我們看見了青海最美的生態底色,感受到了品質生活背后的民生溫度。

綠色建筑裡的“小心機”

2021年9月9日,剛剛落成的西寧市博物館、圖書館、文化館和美術館正式面向社會公眾開放試運行。市民雖不居於此,但此處卻是現代公共文化服務體系的重要內容,綠色理念從這裡滲透到群眾的生活裡,幸福感從這裡沁潤進群眾的心裡。

站在西寧市群眾文化藝術活動交流中心前,“四館”一字排開,建筑主體充分發揮周邊生態環境優勢,合理利用自然地勢及植被空間關系,突出以山為屏的城市生態基底,重視建筑與山體景觀的和諧共生,淡黃色的建筑牆體與背后的沈那遺址相得益彰,在山水綠樹環抱掩映下格外壯美。

咖啡色的玻璃與“四館”的一樓等高,成為了“四館”的一樓“圍牆”,造就了群眾文化藝術活動交流中心獨有的庄嚴簡約的質感和文化厚重感。但如果你隻看到它的“顏值”,那就太小瞧這小小的玻璃啦。這是一種名為LOW-E的玻璃,可以通過調整透光率和折射率,達到提高圍護結構熱工性能指標的作用。

光影中藏著奧妙,水裡更是處處透著妙用。為了最大限度達到節水的目的,實現水資源的循環利用,群眾文化藝術活動交流中心安裝了一套雨水收集回用裝置,回用率可達到100%,回用雨水主要用於“四館”的園林綠化噴灌和車庫地面沖洗。在綠化區,更努力踐行海綿城市的建設理念,並將綠化帶收集到的廢水、雨水等接入中水回用系統,使珍貴的水資源得到有效利用。

總建筑面積59810.86平方米,建筑節能率65%,可再生能源利用率5.2%,非傳統水源利用率15.09%,住區綠化率30.2%,可再循環材料用量比3.7%……綠色建筑評價綜合評分80.04分。2020年10月12日,西寧市群眾文化藝術活動交流中心項目順利完成了綠色建筑三星級設計標識申報工作並獲得標識証書,成為青海省首個按照綠色建筑三星標准設計和建設的公共建筑。

綠色建筑,是指在全壽命周期內最大限度的節能、節材、節水、節地,保護環境和減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑。2017年,青海省出台了《青海省促進綠色建筑發展辦法》,成為西北地區首部促進綠色建筑發展的政府規章。截至2020年年底,共996個項目獲得一星級及以上綠色建筑標識,城鎮綠色建筑佔新建建筑比重已達55.6%,完成既有建筑節能改造513萬平方米,實施完成農牧地區被動式太陽能暖房13050套,建成超低能耗建筑1.2萬平方米,居住建筑節能率從65%提升至75%,公共建筑節能率提升至65%以上。2021年,發布4批32個項目綠色建筑評價標識,建筑面積203.13萬平方米。

魅力城鎮的幸福時光

海子的一首《日記》讓海西蒙古族藏族自治州德令哈市擁有了幾分詩意。漫步在巴音河邊,撫摸海子紀念館的一字一句,細聽這座城市的綠色巨變。

在城市中心廣場上,靜靜地看幾位退休職工圍坐在石桌上下象棋,總能捕捉到最真摯的民聲:“咱們的生活真是越來越舒坦了,城市越來越美,居住條件越來越好。”“對,生活在這樣的時代,就是我們的幸福!”在廣場旁邊的金源商城,不少市民悠閑地選購著心儀的商品,在河東美食城總是充滿著市民幸福的笑臉,西海公園裡更是洋溢著孩子們和家長們的歡笑聲。在這裡,城市讓生活更美好。

同在海西,因地處茶卡鹽湖北畔而得名的茶卡鎮也正在完成自己的美麗蛻變。2016年10月14日,海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣茶卡鎮被國家發展改革委、財政部以及住建部共同認定為第一批中國特色小鎮。

平坦整潔的巷道,“T”字形的柏油馬路將街道分割開來,筆直的太陽能路燈在默默訴說著這裡綠色發展的理念。寬敞的活動廣場、干淨整潔的街道,還有一棟棟具有民族特色的高樓大廈和排排富有地域特征寬敞明亮的牧民定居點……茶卡鎮,立足茶卡鹽湖得天獨厚的資源稟賦和區域優勢,搶抓茶卡旅游業的發展機遇,以創新驅動為引領,以放開放活為動力,正在以其獨一無二的美麗走出一條特色小鎮的轉型發展之路。

是的,這就是“天上人間柴達木”,無論是城市還是城鎮,抑或是在鄉村,都在立足自己的歷史和自然優勢,綻放出不一樣的色彩。這些色彩扮靚了柴達木的瀚海,也扮靚了各族人民的生活。

近年來,青海省充分尊重青海山水格局和文化基因,努力打造“幸福西寧”“城鄉統籌新海東”“天上人間柴達木”“魅力海南”“天境海北”“聖潔玉樹”“秘境果洛”“神韻黃南”等城鎮品牌,全面提高青海省城鎮發展質量,創造城鎮高品質生活。同時,加大省域空間布局的優化提升,以加強城市基礎設施建設、優化服務管理體系為工作重點,加快轉變城鎮發展方式,不斷增強全省城鎮承載力、宜居性和包容度,城鎮面貌煥然一新。

2021年,《西寧市美麗城市總體規劃暨行動綱要》《格爾木市城市戰略定位及美麗城鎮建設規劃行動》《玉樹市新型智慧城市總體規劃方案(2020-2022年)》《祁連縣高原美麗城鎮建設規劃》《同仁市城市總體設計》《環湖地區城鎮人居環境提升行動(戰略研究)》已經形成,雪域高原上的魅力城鎮,未來可期。

古村落煥發的新生機

黃南藏族自治州古村落眾多,作為州府所在地的同仁市,更是歷史悠久、文化燦爛,保安古城、年都乎城堡、郭麼日城堡、吾屯城堡以及大大小小幾十座古村落,散落在隆務河兩岸,成為熱貢文化的重要載體。

在扎毛鄉立倉村,平整干淨的巷道裡,形態各異的雕塑和極具民族特色的藏式房屋相映成趣,蔥蔥郁郁的樹林間鳥鳴聲與河流聲交匯在一起,繪就出一幅安寧和諧的鄉村景象。

作為古村落,這裡很長一段時間面臨著消亡的巨大壓力,帶有歷史滄桑的老房子歷經數次修繕已經破敗不堪。為了促進古村落可持續發展,黃南州在規劃建設中,突出生態優勢,注重與鄉村自然環境相融合,加強古樹、林地、水生態保護,保留鄉村歷史遺存、保持鄉土味道,對有歷史文化價值的古建筑、古遺址進行修繕,使古村落、古文化與新農村、新生活和諧共融、相得益彰。

如今,隨著美麗鄉村、特色村寨、鄉村環境綜合整治等項目建設的相繼實施,立倉村著力改善村庄道路、給排水、供電、交通等基礎設施,村容村貌和群眾生活條件得到了根本的改變,並先后榮獲“全國最美宜居村庄”“全國文明村鎮”“改善農村人居環境保障基本示范村”等稱號,交出傳統村落保護的成績單。

為提升歷史文化名城名鎮名村保護力度,青海省有序推進歷史文化保護工作,城市歷史文化保護工作進一步加強。截至目前,全省共有1個國家歷史文化名城、1個中國歷史文化名鎮、5個中國歷史文化名村、4個省級歷史文化名城、1個省級歷史文化名鎮、2個省級歷史文化名村、123個中國傳統村落。劃定了4條歷史文化街區、確定83處歷史建筑。同仁市歷史文化名城、循化撒拉族自治縣街子鎮歷史文化名鎮,同仁市郭麼日村、玉樹市拉則村、電達村、循化縣清水鄉大庄村、查汗都斯鄉蘇志村歷史文化名村保護規劃已批准實施,在全省初步構建起“歷史文化名城-歷史文化街區-歷史文化名鎮名村-歷史建筑”的保護體系。

今天的古村落,跳動著時代的脈搏,訴說著歷史的變遷,承載著滿滿的鄉愁,點綴著綠水青山的壯美,成為美麗宜居家園裡最美的“詩與遠方”。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量