做好守護者 甘當引路人

——記“全國優秀教師”王剛

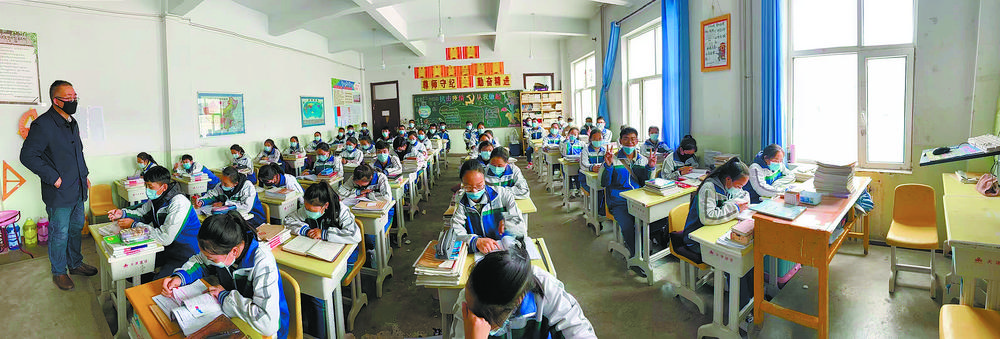

王剛正在陪學生上早自習。通訊員 馬文莉 攝

再次見到王剛,年近花甲的他,頭發比兩年前白了許多,站在那裡,身軀也不如以前那麼挺拔。但與人交談起來,還是那麼的沉穩、爽朗、憨厚。

“用心教導,細心照顧﹔愛生之心,勝似父母。”王剛的辦公室裡又多了幾面學生和家長表達感激之情的錦旗。35個年頭,他情注三尺講台,傳遞知識、啟迪智慧,輸送一批批學生走進大學的象牙塔。如今,他的學生已遍布各行各業,在各自的崗位上創造著價值。

王剛是黃南藏族自治州民族中學高中部一名漢語文教師,先后獲得“全國優秀教師”“青海省優秀教師”等榮譽稱號。

時光回溯到1987年,王剛從陝西師范大學中文系畢業,面臨一生中的重要抉擇。直面當地企事業單位優厚待遇和身邊青海籍同窗的極力勸說挽留,他決定寫信征詢父母的意見。

“咱們這邊條件比不上內地,培養一個大學生不容易,我希望你能到最需要的地方去。”父親回信裡的這句話,將王剛的思緒帶回黃南,十幾年艱難的求學經歷和兒時生活中溫暖的一幕幕涌入腦海。於是,他義無反顧,在畢業就業志願一欄中填寫了“青海省黃南州”。

“隻要我站在講台上,就不能辜負學生對我的敬重和信任,在我成為一名老師的那一刻起,就注定要把自己的一生奉獻給教育事業,成為學生的守護者和引路人。”至今,王剛對第一次站上講台時的情景記憶猶新,他感慨,當幾十名學生同時起立,高喊“老師好”。那一刻,內心特別震撼,面對一雙雙清澈的眼睛,一種難以名狀的責任感從內心油然而生。

如何做好學生的引路人?如何提高課堂效率?如何實現因材施教?王剛回憶道:“民族學校的漢語文教學任重道遠,當時,沒有可借鑒的教學方案,隻能不斷查閱相關文獻資料,有時候僅僅為了借閱一本教學方面的雜志要跑很遠的路。”為了形成高質量的教學方案,他每天翻看教材,從第一課一遍遍讀起來,后來索性將所有課文一遍又一遍地謄抄。就在一次次謄抄中,如何因材施教的思路逐漸清晰。

斗轉星移,王剛走上講台已過去30多年,如今,他對高中漢語文教材的所有課文滾瓜爛熟,而謄抄課文的習慣從未改變。在課堂上,他用不同的故事引入、穿插、引申,把教學變成一場故事會,這讓學生的興趣越來越濃,成績突飛猛進。

“學校以前的打印機紗網幾乎都是被王老師用壞的。”王剛的同事調侃道,他的興趣愛好就是搜集試題、建立題庫、打印資料。其實,王剛之所以如此熱衷於打印裝訂試題,就是為了讓學生接觸更多題型。

為了提高學生的成績,他自費買A4紙、甚至刻蠟版為學生油印資料,后來,他干脆將資料帶到打字復印店復印,“雖然貴,但能節約時間。我也不知道跑了多少次打印店,更不知道在復印試卷上花了多少錢。隻要學生成績提升,這些都不重要。”王剛笑著說。

黃南州民族中學是一所寄宿制學校,學生大多來自偏遠農牧區。作為老師,王剛經常利用課余時間輔導學生,甚至在寒暑假隻身赴牧區提供無償輔導,他還常和學生們一起談心,關注每一個學生的學習和生活,並為他們提供幫助。

2008年,春節前夕的一個下午,王剛在採購年貨時偶然遇到租住在附近,利用假期沖刺高考的一名學生,隨即到學生的租住屋查看了一番。回到家時,年貨沒買,都領著這名學生,背著他的書本和行囊。“這個孩子租住的那間老房子沒電沒水,隻有一張破木板床,他的復習資料就擺在床頭,非常讓人心疼,我想給他提供一個好一點的學習環境,作為他的老師,我應該力所能及地幫助他。”

2014年以來,王剛利用寒暑假,跟著浙江大學支教團到牧區“送教上門”,路途遠、居住分散,個中艱辛不言而喻。朋友不理解,勸他讓學生在學校附近找住所,但他卻說:“一個人的吃住容易解決,幾十個學生的吃住花費太大,我們不能為了自己少吃苦而給學生的家長制造困難。”

有一次,送教上門的“課堂”結束后,學生們都來給他送行,執意要給他報酬,王剛說:“一不收錢,二不收禮。你們考上大學,就是對老師最大的回報。”車到半路,他收到學生發來的短信:“老師,我們在車的后備箱裡放了些酥油,怕你不收,沒敢告訴您。老師,這不是禮物,是我們的心意,請老師一定收下。”

三十余年的教學生涯,王剛得到了一批批學生的尊重、家長的支持和學校的肯定,關於他的每一個故事都讓人為之動容不已,他愛崗敬業、無私奉獻的高尚品格早已在黃南州教育系統廣為傳頌。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量