湟中:打造現代都市農業

——打造“高地”建設“四地”蹲點調研之六

食用菌採摘。青海日報記者 張多鈞攝

高標准設施農業。青海日報記者 張多鈞攝

打包蔬菜。青海日報記者 張多鈞攝

菜籽油加工。青海日報記者 張多鈞攝

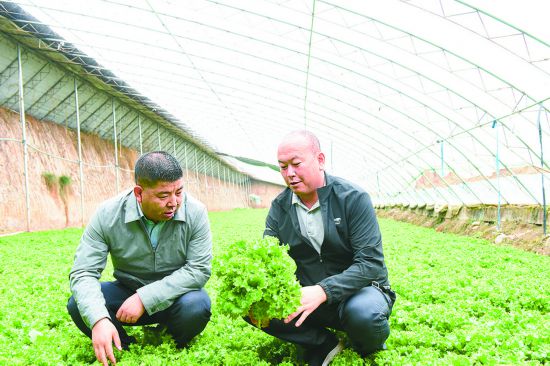

察看蔬菜長勢。青海日報記者 張多鈞攝

特色農產品。青海日報記者 張多鈞攝

搬運採摘的香菇。青海日報記者 張多鈞攝

酸奶包裝。青海日報記者 張多鈞攝

晨曦,帶著第一縷陽光,帶著田間地頭的甘露,湟中區食用菌、蔬菜、鮮奶等綠色有機農畜產品運往西寧市區各大商場、超市、菜鋪,出現在市民的餐桌上。

湟中區是青海省東部重要的農業區,耕地面積5.65萬公頃,氣候冷涼、晝夜溫差大、太陽輻射強、光照豐富,適宜油菜、食用菌等農作物栽培生長,與西寧市城中區、城北區、城西區和城東區相鄰,是供應西寧市糧油、蔬菜、肉蛋的重要基地。

“十三五”期間,湟中圍繞“建設農業強縣”“傳統農業向特色優勢農產品基地轉變”等目標,加大現代農業建設力度,不斷優化農業種植結構,形成了區位優勢明顯、產業化程度日益提高、發展潛力巨大的蔬菜、油菜、奶牛肉牛等特色產業,農畜產品加工轉化率持續提升。

打造綠色有機農畜產品輸出地行動中,湟中區以保障糧食安全和重要農產品供應為前提,以推動產業基礎高級化、產業鏈現代化和推進農業高質量發展為主題,打造綠色、循環、優質、高效的現代都市農業。

當前,湟中區深入學習貫徹省第十四次黨代會精神,著力構建以產業“四地”為主體的綠色低碳循環發展經濟體系,嚴格壓實糧食安全、耕地保護責任,堅決遏制“非農化”,防止“非糧化”。因地制宜發展農畜產品加工、旅游、康養等特色產業,綠色有機農畜產品輸出地建設邁上新台階。

穩定糧油生產

——2020年,湟中撤縣設區,從農業大縣成為新型城區,依托並入西寧市建設的“大版圖”,湟中發展現代都市農業有了更為有利的政策、資源、資金和市場環境

倉廩實,天下安,保障糧食安全是一個永恆的課題,手中有糧、心中不慌在任何時候都是真理。

這兩年,隨著湟中撤縣設區的啟動實施,湟中從農業大縣成為新型城區,工作重心也向工業化和新型城鎮化轉移。

但作為有著5.65萬公頃耕地、40多萬農村人口的農業大區,依然脫離不了農的特征,農業在經濟社會發展中的基礎地位不僅沒變,還得到了加強和提升。因為,對於湟中來說,除了要解決好全區的吃飯問題,還要為穩定西寧市糧油生產作貢獻。

就目前來看,湟中區農業面臨的突出問題是基礎設施薄弱,產業鏈條不完善,綜合效益不高,農業大而不強、多而不優。破解當前面臨的困境,深入實施“藏糧於地、藏糧於技”,首先就要解決好“誰來種地”“如何種地”的問題。

家住魯沙爾鎮地窯村的汪永山,早在幾年前就找到了“誰來種地”“如何種地”的答案。

地窯村地處腦山地區,全村266.7公頃耕地,種植農作物多為小麥、油菜、馬鈴薯,基本靠天吃飯,農業產出低,年輕人紛紛外出務工,村裡甚至出現了撂荒地。

汪永山覺得,耕地是農民的命根子,不能丟。他購置了播種機、翻地機、收獲機,幫其他村民翻地、播種、秋收,收取一定的費用。如此一來,耕地實現了有效利用,還解放了勞動力,再也不用一年到頭趴在地裡。

2014年開始,不滿足於為村民種地的汪永山,成立了湟中托福種植專業合作社,流轉村裡耕地,自己種植油菜和馬鈴薯。如今,汪永山種著26.7公頃耕地,油菜和馬鈴薯各佔一半,每年相互倒茬。

“這些年,油菜的價格持續走高,村民種植熱情高漲,紛紛種植地膜油菜。今后還是計劃擴大種植面積,如果有能力還想再開一間油坊,將自己種植的油菜進行加工。”汪永山憧憬著未來。

“十三五”期間,湟中區完成“兩區”劃定,建立了1萬公頃糧食生產功能區和8666.7公頃油菜保護區,建成了雲谷川特色種植(馬鈴薯)產業園。

青海是中國春油菜最佳生態適宜種植區,省內培育形成的“青雜”系列品種,已在蒙古國、俄羅斯等國種植,是中國第一個在國外大面積推廣的雜交油菜品牌。國家高度重視油料產業發展,將油菜列入《全國大宗油料作物生產發展規劃》重點扶持,青海省委省政府將油菜確定為高原特色農牧業十大重點發展產業之一。2021年,青海油菜產業聯盟成立,圍繞“全價值鏈發掘、全產業鏈開發”總體思路,推動油菜生產“安全、綠色、健康、多元”,推動油菜產業提質增收。

地處湟中區多巴鎮黑嘴爾村的青海大宋農業科技股份有限公司,以青藏高原有機、綠色、無污染的春油菜籽加工、銷售為基點,分別在上海、南京、成都、杭州等地設立分公司,初步實現了將青海的春油菜加工成高原濃香菜籽油推向全國市場。

青海大宋農業科技股份有限公司董事長郭宏剛介紹,公司將以電子商務平台線上線下結合的方式,建立省外體驗店,將青藏高原綠色、優質的菜籽油、青稞、燕麥、藜麥等農副產品推向國內外市場,努力將企業建設成西北五省最具競爭實力的農副產品龍頭企業,為建設綠色有機農畜產品輸出地建設作出企業貢獻。

民以食為天,保障糧食安全的發條,必須擰得緊而又緊。2022年中央一號文件對全力抓好糧食生產和重要農產品供給、守住保障國家糧食安全底線作出全面部署。

湟中區將“藏糧於地、藏糧於技”真正落實到位,落實最嚴格的耕地保護制度,堅決遏制耕地“非農化”、基本農田“非糧化”,推進撂荒地整治,開展化肥農藥使用量零增長行動,推動精准施藥和病虫害綠色防治,湟中區被農業部認定為國家農產品質量安全區。

抓好菜籃子工程

——按照“依托城市、服務城市、保障供給、提供休閑”的發展思路,湟中區以綠色發展為導向,形成了“兩川一線”蔬菜產業布局,有力推動西寧市“菜籃子”工程建設和蔬菜產業的綠色健康可持續發展

4月27日上午,天空淅淅瀝瀝飄落小雨,空氣中帶著絲絲寒意。湟中區李家山鎮李家山村食用菌溫棚裡,宜人的溫度下,村民忙著採摘、分揀香菇,分揀好的香菇裝進塑料筐,運往市場。

這片食用菌種植基地共有高8米的溫棚7棟,其中4棟為大棚,每棟佔地4480平方米、種植菌包30萬個,3棟為小棚,每棟佔地3008平方米、種植菌包20萬個,每棟溫棚種植食用菌均為15層高。這個基地是湟中區乃至全省溫棚種植工廠化、標准化的典范。

其實,基地早年也是普通的溫棚,每年種植一些普通的蔬菜,偶爾也會種植一些食用菌,經濟效益不明顯,沒有打造出叫得響的地方品牌,特色農產品很難走向更高更廣的市場。

這不僅僅是李家山鎮存在的不足,更是湟中區蔬菜溫棚種植的普遍現象,生產性基礎設施建設標准偏低,生產性能、外觀形象等條件不理想,物質技術裝備水平不能滿足新需求,特別是蔬菜種植機械化程度低,溫棚溫度濕度等環境控制不完善,“節本增效”缺乏先進適用的技術裝備支撐。

2021年,依托鄉村振興,李家山鎮成立了西寧市湟中區李家山農稷協作建設有限公司,公司整合財政銜接推進鄉村振興補助資金4000萬元,實施了高標准智能食用菌種植溫棚,食用菌種植銷售由該公司子公司西寧市湟中區興雲農業有限公司具體負責。

李家山鎮副鎮長賈延雲介紹,按照一鄉一品的產業規劃,未來幾年,李家山鎮將逐步推進傳統溫棚改造,推廣食用菌種植銷售,將李家山鎮打造成西北最大的食用菌生產特色小鎮。

李家山鎮打造西北最大的食用菌生產特色小鎮,具有得天獨厚的優勢。一方面,李家山鎮有20個溫棚基地,將近2000棟溫棚,這是發展食用菌種植的基礎。另一方面,李家山鎮食用菌種植基地距離青藏高原農副產品集散中心17公裡,產出的食用菌可以第一時間送達集散中心,再銷往各地,交通便捷。

最重要的是李家山鎮食用菌種植時間長,種植技術成熟。西寧市湟中區興雲農業有限公司總經理周召容,1989年從重慶老家來到西寧市種植食用菌,剛開始在蘇家河灣種植,隨著城鎮化的推進,2004年,周召容來到李家山鎮種植食用菌,一直到現在。因此,李家山鎮打造西北最大的食用菌生產特色小鎮,既具備技術條件,還有市場優勢。

“十幾年的打拼,省外有穩定的客戶市場,食用菌的銷售不是問題。我們目前是打算利用青藏高原的冷涼氣候,推進食用菌的反季節銷售,一方面是增加當地百姓收入,另一方面可以讓我們的農產品走向更廣闊的市場。”周召容說。

其實,周召容的想法就是湟中區打造綠色有機農畜產品輸出地的思路之一。對於青海省而言,高原氣候環境導致農產品產量低,無法與內地省市相比,但高寒的環境是獨一無二的優勢,產出的農產品在市場上更具競爭力。

目前,湟中區建成百棟以上規模化設施蔬菜生產基地達到34個,萬畝露地蔬菜生產基地2個,千畝露地蔬菜基地11個。建成馬鈴薯貯藏窖540座、蔬菜保鮮庫96座,總庫容10.8萬噸。建成蔬菜配送中心5個,日配送量18噸。發揮電子商務移動端平台在蔬菜銷售中的作用,設立電子商務直銷點120個、網絡銷售終端門店54家。

湟中區已經注冊了26個蔬菜商標品牌和“聖地田園”公用蔬菜商標品牌,71個蔬菜產品獲得了綠色食品A級証書,44個蔬菜產品獲得無公害蔬菜產地認定與產品認証。西納川果蔬產業園通過多年的建設,規模不斷擴大,示范帶動不斷增強,效益不斷提升,在省內享有較大影響,被認定為省級現代農業產業園。

保障畜產品供給

——湟中區以創建小南川健康養殖園為依托,推動綠色養殖、標准化養殖,加強規模養殖場基礎設施配套建設,推動畜產品及乳制品加工,延展產業鏈

按照“三品一標”,湟中區認定蠶豆、油菜、馬鈴薯綠色食品原料標准化生產基地3.2萬公頃,無公害蔬菜生產基地7866.7公頃,注冊了“聖地田園”“聖域”農產品區域公用商標2個,已認証“湟中燕麥”“湟中胡麻”“湟中蠶豆”地理標志農產品3個,有機農產品2個、綠色食品99個。培育了“弘大”“大宋福”“青穗”等一大批具有市場知名度的農產品品牌。

通過以上數據不難發現,湟中區的優勢在於農業,畜牧業乃至畜產品加工仍然是湟中區的短板。

截止到第一季度末,湟中區全區牛存欄15.42萬頭,羊存欄38.37萬隻,牛出欄3.97萬頭,羊出欄6.87萬隻,牛奶產量5000噸。

拋開青海省青南牧區不說,在東部農業區,湟中區的畜牧業存欄率及出欄率很高。但是短板在於沒有屠宰場,直接導致全區范圍內沒有畜產品加工企業。

養殖大戶牲畜流向其他縣區,養殖散戶依托牛羊肉銷售鋪面,小規模發展,很難形成規模,更不用說保障西寧市區“肉架子”。

湟中區之所以沒有屠宰場,一方面是建設用地緊張,另一方面建設屠宰場環保要求嚴,標准高。湟中區一直試圖打破制約瓶頸,今年初有了新進展,上新庄鎮水草溝村是易地搬遷村,村民搬走后,湟中區利用村民宅基地建設屠宰場,目前項目審批、建設規劃等手續正在辦理中。

湟中區一方面推進屠宰場建設,另一方面緊緊圍繞奶業轉型升級,推進全區奶業向規模化、標准化、專業化、產業化方向發展,在小南川健康養殖園區內建成了高原聖亞、互邦、藏地堂3家奶牛規模養殖場,存欄良種荷斯坦奶牛2900頭。

地處土門關鄉土門關村的青海互邦農業開發有限公司,是青海最早的規模化奶牛養殖企業,300頭荷斯坦純種奶牛都是從澳大利亞進口,相較於荷斯坦二代三代奶牛,產奶量和質都有明顯提升。

每天清晨5時,5噸巴氏奶從公司運往西寧市區,到達市區后分成12輛冷鏈車,運往全市900多個銷售點。

在西寧市場供應鮮奶,省外市場銷售酸奶,制約難題是量不足,青海互邦農業開發有限公司總經理劉衛華說,青藏高原的原生奶是獨一無二不可復制優質奶,曾經有省外企業尋求合作,要求鮮奶每日供應量要達到30噸,最后因供不上這麼多鮮奶,合作破產。

其實,這也是青海打造綠色有機農畜產品輸出地的制約。青海作為全國五大牧區之一,優質的農畜產品名聲在外,牦牛肉、黑青稞、紅枸杞等產品是青海的名片。但是省外市場上幾乎很難看到青海優質綠色的農畜產品,關鍵還是量上不去。

就如青海互邦農業開發有限公司而言,每天供應西寧市場5噸鮮奶,也會出現供不應求的狀況,更不用說走向省外市場。

對於青海互邦農業開發有限公司,破局的關鍵在於借助鄉村振興的春風,尋求合作,乘勢而上。在建的西堡鎮生態奶牛養殖場,是湟中區融合中央銜接資金、東西部協作資金共計1.1億元,重點打造的奶牛標准化、規模化養殖基地。

青海互邦農業開發有限公司缺資金,西堡鎮生態奶牛養殖場缺技術,兩家企業的合作,為湟中區打造綠色有機農畜產品輸出地注入了活力。

從去年底,西堡鎮生態奶牛養殖場就從新西蘭進口了500頭荷斯坦奶牛,目前寄養在青海互邦農業開發有限公司,還有500頭荷斯坦奶牛,7月份將抵達建成投產的西堡鎮生態奶牛養殖場。最終,西堡鎮生態奶牛養殖場荷斯坦奶牛存欄將達到2000頭,奶牛場養殖經營將由青海互邦農業開發有限公司具體負責。

青海互邦農業開發有限公司和西堡鎮生態奶牛養殖場的合作,既實現了雙贏,又為打造綠色有機農畜產品輸出地探索了新路徑。此舉的啟示,可以成立特色產業聯盟,制定農畜產品統一標准要求,整合同類企業資源優勢,協同發展,凝聚聚合優勢,將青海綠色有機農畜產品推向更廣闊的市場,乃至走出國門。

打造綠色有機農畜產品輸出地,湟中區大有所為,青海省也必將大有所為。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量