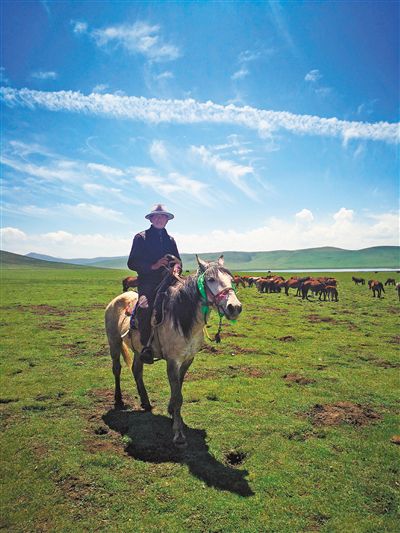

守望故土

馬背歲月

□ 文 孟春琳 圖 蘭新天

作為世界第二養馬大國和馬文化發源地的中國,有著悠久的養馬史。在相當長的歷史中,馬幾乎成為農耕、軍事力量的象征和不可缺少的交通工具,所以,中國人對馬的馴養可以追溯到黃帝堯舜時代。

回顧歷史,青海的馬文化以湟源丹噶爾古城所屬申中鄉廟溝村的“四月八賽馬會”的形式傳承了幾百年,在歷史上,無論是日常生活還是軍事用途,馬都起到了重要作用。

據廟溝村老人講,丹噶爾古城西門——“拱海門”的命名起源於當地羌族祭海的風俗,廟溝村恰是祭海的官員從西門出發西去青海湖祭西海神的必經之地,而馬成為必須的交通工具﹔丹噶爾古城更是歷代軍事要塞和兵家常爭之地,行軍作戰的軍馬用量較大,而馬又成為必須的作戰工具﹔周邊游牧民族的生產生活中,少不了以馬匹作為腳力,馬又成為當地牧民必不可少的工具。所以從清代嘉慶年間開始,廟溝村就盛行農歷四月八廟會,廟會以馬文化的展示為主題之一,其主要形式就是賽馬。

廟溝村因有遠近聞名的娘娘廟而得名,廟會也因每年四月初八當地群眾給娘娘廟點燈上香、祈福平安而成形。每年,廟會從農歷四月初六開始,舉辦三天,同時開展趕集貿易交流會和賽馬會。為方便各路商家在馬匹交易過程中挑選良馬,村裡自然而然建有賽馬場,通過比賽,來鑒定跑馬的健壯程度、耐力、速度以及欣賞走馬的走姿和騎手的技藝。賽馬活動結束后,賽馬場變成馬匹交易市場,為需馬、愛馬人士提供了尋覓良駒的好場所。

賽馬跑道就在山腳下,依山溝而蜿蜒起伏。當賽馬開始,馬蹄起處塵土飛揚,那真是一路奔跑一路風塵吶,兩邊山坡上的口哨聲此起彼伏,一陣緊似一陣,給賽馬會場增加了不少歡快的氣氛。賽馬有兩種,一種跑馬,其前身低后身高,速度快,僅十幾秒就能跑一公裡,比的是奔跑速度﹔一種是走馬,其前身高后身低,走姿優美,基本上兩分鐘走一公裡,比的是走姿和走速。

廟溝村現存的娘娘廟、兩座烽火台等遺址,可以証明此村在歷史年代中馴養、交易馬匹的繁榮程度。歷史的車輪滾滾向前,賽馬場也由最初單純的馴養和鑒定馬匹發展成為供人們娛樂的賽馬會,進而又演變為深受人們喜愛的傳統民族節日。賽馬會上,十裡八鄉及各界騎手、愛馬人士馱著帳篷和干糧紛至沓來,在廟溝村安營扎寨,參加為期三天的比賽。村裡的老祖先們養馬、馴馬、愛馬、懂馬,幾乎家家有騎手,戶戶有賽馬。他們駕馭馬匹游刃有余,久而久之,形成了一門獨特的馴養馬技藝,最為優秀的騎手數魏、李、何三姓氏先祖,其中何氏家祖一直將這門技藝傳承了下來。

立冬時節,馬路背陰處已有積雪,午后的陽光卻烤得人臉上熱辣辣的,我驅車前往廟溝村(下府),去馴馬世家何佐幫老漢家一探馴馬秘笈。車到下府,我打電話聯系何老漢,老漢正在馬路邊的院牆下晒牙巴(閑晒太陽),當他聽說我要詢問關於養馬、馴馬之事時,便熱情地邀請我進家門。

何老漢說,他們家族從他爺爺何生璞開始就已經在養馬、馴馬、騎馬了,父親何貴年也曾養馬、馴馬,但時間不長。何老漢是從1980年開始養馬、馴馬的,也騎馬。一是愛好,二是不想丟掉這門家傳技藝,三是賣馬還可以貼補家用,直到2017年,何老漢不再養馬、馴馬了。如今已73歲高齡的何老漢除了有點氣管炎外,依然精神矍鑠。

何老漢第一次養馬,是從寺寨鄉買的馬。他笑意盈盈地說,買馬就跟選美一樣,從馬的長相、身板、顏色三方面挑選。顏色有青馬(青馬又分為鐵青、紅青、白青等)、黑馬、棗綠馬、紅棗綠、黃馬、紅紗馬、青紗馬等等。馬有“七青八白”之說,七青指馬在七歲前毛色是青色的,八歲后便慢慢趨於白色。從馬的長相上挑,那得挑大眼睛、眼角長的、陽鼻梁(鼻梁挺直)的、鬃毛夠長(有的馬硬鬃能長到地上拖著)的,毛色光亮,脖子修長,尾巴長且毛多的馬才算是能馴走馬的好胚子﹔從身板上挑,得挑個子高大、身子修長、前身高后身低、腿纖細且長的馬。

何老漢從開始養一匹馬到兩匹、三匹,最多養到十幾匹,養馬主要是馴馬,也騎馬,馴好的馬外售給牧區的牧民,因為牧民特別喜愛馬匹,尤其是馴好的走馬,若牧民中誰家有上好的走馬,那這家主人在草原上會被人高看,且有了好馬,他們都會天天牽著形影不離,當成寶貝顯擺,他們對馬的愛好如同漢人把玩古董一樣,既是愛好也是一種珍視。所以,馴好的走馬能在牧區賣上好價錢。何老漢說,幾十年前他馴養的一匹黃馬在家門口賣出了3萬多,那個買主轉手到牧區卻賣到了十幾萬。

養馬人像選美一樣挑來的好馬要經過6至8個月不等的馴馬期,靈性好的馬馴得時間短點,靈性差點的馬馴得時間就長點。何老漢馴馬是有秘笈的,訓練方法主要有兩點:首先採用“碌碡擺陣”馴法(這叫法是我根據老漢的講述而發明的),就是靠著牆根兒把十幾個碌碡一一橫擺,間隔距離可以根據馬的個頭來調整,間隔最小得1米,距離寬了馴不出效果。碌碡擺好后,馴馬師要順時針方向牽馬一一跨過碌碡,再逆時針方向牽馬一一跨過碌碡,依次循環,堅持每天早上訓練1小時,下午訓練1小時。這樣訓練的目的是甩開馬的胯子,甩開胯子的馬走起來姿勢自然就好看。

其次是騎馬。訓練好馬的走姿,主要功夫還是要花在騎馬上。騎馬訓練基本上隔一天訓練一天,訓練那天,清晨要將空著肚子的馬牽到山野訓練兩到三趟,每趟騎一公裡,騎一趟休息一會兒再騎。因為空肚子訓練,馬才能走得快,且訓練多長時間都行,如果飽肚子訓練,馬走不快不說,還存在斷腸子的危險,所以說啊,這訓練騎馬也是一門大學問哪!騎馬的主要目的還是練馬的速度,這練速度關鍵在於騎手,當騎手將扯手(類似缰繩)拉緊,腳蹬用力,馬走的速度就會快起來,扯手越緊,馬走得越快。訓練成熟的走馬當然是走得越快越好。一般早上6時去騎馬,騎兩個小時,騎馬結束后要溜馬,放長缰繩把馬拴在山裡,讓馬在土窩裡躺著打滾兒,晒太陽,把汗溜干。何老漢強調說,必須要讓馬躺在土窩裡,必須要讓它晒太陽,把身上的汗晒干。

俗話說得好:好馬配好鞍。馬馴成之后,馬的配飾也要一一配齊,它們包括皮頭、馬鞍、纏、連替、楸、蹬等等。平常說的“馬籠頭在馴馬人這裡”,那不叫籠頭,而叫皮頭(用上好的皮條做的),純皮條做的又叫“一根蔥”,也有鯊魚皮做的,還有景泰藍的呢,闊氣吧?馬鞍也是,雖是木頭做的,但根據馬鞍的裝飾材料可分為景泰藍的、鯊魚皮的、白菜花的等等。為了讓我看明白,何老漢親自取出皮頭和馬鞍仔細給我講解。他指著取出的皮頭說:“這就叫一根蔥,純皮子做的,縫制皮頭的線是用麝皮做成的”。好奢侈!他指著馬鞍上面放的一塊栽毛毯子說:“這個叫‘纏’,是印度貨”。看其圖案,由紅色、藏藍、黑色、白色有序搭配,個性鮮明,顏色熱烈,再看那紅色條紋的邊兒,做工精細,觀感柔和。他又指著馬鞍下面兩塊四四方方、一寸厚的軟墊子,告訴我這個叫“連替”,是馬鞍底面鋪的。噢,明白了,是為了不讓馬鞍磕著馬背而墊的一層墊子。何老漢邊收起取出的馬鞍邊說,馬上配的物件還有楸和蹬,楸架於馬尾巴底下,有銅楸,有大鹿楸(用大鹿腿上的皮子做的)﹔蹬是用於騎手腳踩的,最好的蹬是扎銀絲蹬(鐵蹬上扎的銀絲),其次就是銅蹬、鐵蹬了。

何老漢養馬有秘笈。首先,喂馬時在飼料搭配上有講究,一般遵循“少量草料,多量豆料”原則。其次是喂馬時間也有講究,不騎馬的一天,是吊馬肚子的一天,一天三頓,少喂草多喂料,早上和中午喂少量草料,四斤豌豆,晚飯少喂,隻喂少量草和二斤豌豆﹔第二天是騎馬的一天,早飯不喂,空肚子騎馬,早上6時去騎馬,8時結束,回來給馬喂料,標准配方是喂少量草料,多量豌豆,少量水,中午晚上都一樣。訓練馬時騎馬一天不騎馬一天,而其進食也隨之不吊肚子一天吊肚子一天,這樣喂出來的馬肚子是秕的,沒大肚腩,身板自然好。再次是保健中藥的合理喂食。為了保証馬的健康,何老漢還專門到獸醫鋪配“清肺散”、“保增散”等中藥來調理,有時根據馬的身體不適情況還給馬輸液等等。

如此,何老漢馴養出的馬個個油光蹭亮,體型優美,走姿優雅,加之上好的配飾,讓人一看就是一匹寶馬,賞心悅目。何老漢現在雖然不再養馬、馴馬了,但談及有關馬的話題,他仍然滔滔不絕,十分健談,他很自豪地說自己參加了青海省第一屆民運會,參賽項目是賽馬,自己是騎手,在青海省第二屆民運會上當過賽馬裁判。

從何老漢談馬的神情,可以看出他對馬的深深情結。

新中國成立后的那幾年,軍馬也到廟溝村來參賽,一時間,賽馬會觀者雲集,熱烈異常。因歷史原因,賽馬會在1958年—1963年之間停辦,從1964年開始,賽馬作為一項傳統的民間非物質文化和體育賽事得以恢復,一直傳承至今。

近年來,政府重視發掘丹噶爾古城傳統民俗文化,對申中鄉廟溝村四月八廟會的舉辦給予了大力支持,廟會作為一項傳統的民俗文化,每年舉辦得風生水起,熱鬧非凡。而賽馬,無疑成為廟會期間最受群眾關注的一項比賽,總會掀起每年廟會的高潮。

在繼承和發揚“兩彈一星”精神中勇攀科技高峰 希望廣大科技工作者不忘初心、牢記使命,秉持國家利益和人民利益至上,繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質,弘揚“兩彈一星”精神,主動肩負起歷史重任,把自己的科學追求融入建設社會主義現代化國家的偉大事業中去。 ——摘自…【詳細】

弘揚“兩彈一星”精神 主動肩負起歷史重任 1964年10月16日,大漠深處一聲巨響,我國第一顆原子彈爆炸成功﹔1966年10月27日,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功﹔1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功﹔1970年4月24日,我國第一顆人造衛星發射成功。…【詳細】

那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂 8月27日,記者從海西蒙古族藏族自治州有關部門獲悉,柴達木盆地規模最大的水利工程——格爾木那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂,標志著該工程建設取得重大進展。 那棱格勒河水利樞紐工程位於海西州格爾木市烏圖美仁鄉境內,是柴…【詳細】