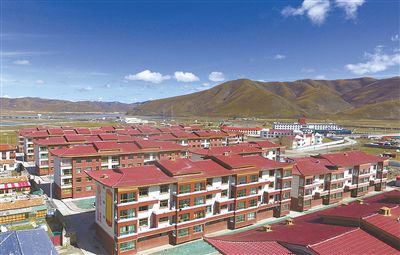

丹瑪社區。青海日報記者 張鵬 攝

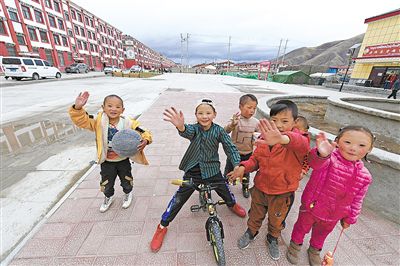

孩子們在新社區迎來新生活。

昂秀吉家干淨整潔的新廚房。

索更為新生活點贊。

三旦卓瑪向父母分享拍攝的快樂瞬間。

成登畢業后開辦了一間文化印務室。

5月的達日縣,時而狂風卷地,時而大雨傾盆。一場大雨過后,天空露出一片湛藍,陽光照耀著縣城易地扶貧搬遷安置的嶺格社區和丹瑪社區,紅頂白牆藏式小樓綿延數裡,成為縣城一道新景觀。

“阿媽,我去上班了。”清晨,伴隨著對阿媽的一聲告別,三旦卓瑪走出丹瑪社區的新居房,朝著吉邁鎮政府走去,這裡是她上班的地方。

從帳篷房到小平房,再到今天的三居室樓房,從吃不上水到能洗上熱水澡,從貧困戶到奔小康,這樣的轉變源於易地扶貧搬遷政策的落地。2019年8月,三旦卓瑪一家從吉邁鎮龍才村搬遷到縣城的丹瑪社區,一家五口人住上了80平方米的三室兩廳。

“現在我在吉邁鎮政府上班,雖然還只是臨聘,但我一直在努力,媽媽是生態管護員,弟弟妹妹上學也不收學費,我們一家的生活越來越好了……”三旦卓瑪爽朗的笑聲裡掩藏不住對新生活的滿足。

在果洛藏族自治州達日縣,過去靠放牧為生的貧困家庭,如今有一部分和三旦卓瑪一家一樣,住進了亮堂的新房,在家門口有了創業就業的機會,脫貧的底氣越來越足。

索南卓瑪:

下山住新房,當上老板娘

5月的一個清晨,如往日一樣,41歲的索南卓瑪一大早起來,麻利地收拾好家務,卡著點出了門,十幾分鐘后來到達日縣扶貧產業園的店鋪,打掃門店、清點貨物、網絡下單……一切都在有條不紊地進行著。

在APP上下單,從支付寶平台支付,這樣的生活對索南卓瑪來說已不是什麼新鮮事。“以前我都不知道啥叫網購,現在我可以通過網絡下單購買貨物,過個三五天,這個商品就能送到我的店鋪,而且還是免郵費的。”索南卓瑪一邊下單,一邊招呼記者看她手機上的訂單清單。

在達日縣扶貧產業園區,有一家名叫“匯龍世家”的化妝品小店,店鋪老板娘正是索南卓瑪。“要不是政策好,我們搬到縣城居住,哪有這樣的好日子?”索南卓瑪說。

2017年11月,索南卓瑪一家告別了逐水草而居的“帳篷生活”,從150多公裡外的下紅科鄉達孜村搬遷至縣城的丹瑪社區,一家六口人住進了96平方米的三室兩廳。

來到縣城,增長了見識,開闊了眼界,索南卓瑪開始思考新的致富途徑。干點啥呢?面對一沒技術,二沒資金的窘境,索南卓瑪的兒子鼓勵母親通過社交平台賣貨。

“搬下山后,沒有牛羊,也沒有太多資金,大兒子就教我在手機微信平台上賣貨,后來我也積累了一定的商家、客戶資源,最終在政府的幫助下,租下了這間店鋪,現在我們店裡好多化妝品都是從上海進的貨,客源也比較穩定。”索南卓瑪說。

20多平方米的店面,溫馨整潔,櫃台上整齊擺放著各類化妝品和日用品。“現在我每兩個月進一次貨,有的在平台上直接下訂單,有的需要自己去和商家面對面對接,開了有小半年,賣得好的話一個月有三四千元的收入。”

“以前,我最遠到過達日縣,現在我去過西寧,還去過上海、蘇州、廈門這些地方,不僅認識了很多人,開闊了眼界,而且對自己也充滿了信心。”索南卓瑪翻開自己的手機相冊,和記者分享著這份甜蜜,也打算著更長遠的未來。

成登:

昔日貧困戶,今日創業族

“老板,我們的錦旗做好了?”

“已經做好了,六個錦旗,一共是1400元。”

“做得很好,我們很滿意。”顧客打開一面鮮艷的錦旗,面露喜悅之情,用手機掃了掃前台的二維碼,然后用微信支付了1400元。

5月8日傍晚時分,窗外忽然飄起鵝毛大雪。阿尼察甘文化印務室裡人來人往,復印身份証、打印文件、咨詢廣告印務的人絡繹不絕,90后老板成登忙得不亦樂乎。

丹瑪社區的門前有一排富有特色的藏式民居,成登開的這家印務店就在社區大門的右手邊,由於打印店經營業務種類繁多,加之地理位置好,成登的生意也非常好。

得空時,成登告訴記者,其實以前他和弟弟、父親三人居住在達日縣特合土鄉科曲村,距離縣城有70多公裡,那時候一家人居住在帳篷裡,吃水、用電很不方便。上高中時他們一家搬到了縣城,住的是縣上棚戶區改造的平房。

“從小我們逐水草而居,靠父親放牧養活我們兄弟倆。一家人擠在面積不大的帳篷裡,沒有通電,飲用水需要爸爸去河裡舀。冬天的日子最難熬,每天早上起來都能在帳篷內看到一層薄冰。”成登永遠不能忘記曾經的困難生活。

2017年,成登從湟源牧校畢業,學習計算機多媒體專業的他打算去外地闖一闖,先后去過寧波、廣州后,他發現自己還是最愛那片從小生活的草原,於是2018年,他又回到了達日縣。

2019年8月份,成登一家離開之前的棚戶區改造平房,搬到了易地搬遷新居。“從帳篷到平房再到今天的樓房,我們的生活發生了翻天覆地的變化。”

走進這家印務店,獎杯、廣告設計、各類文印產品擺滿了貨架。文印店后面還有一間工作室,擺放著寫真機、切割機、復印機等大件設備,旁邊還有一個簡單的攝影棚,兼顧著拍照攝影。

據成登介紹,他剛回到達日縣時,自己在縣城開了一家不到10平方米的打印店,那時候資金有限,店裡隻有一台打印機,經營的業務也隻有打印一項。后來,一家人搬遷到丹瑪社區后,父親投入省吃儉用攢下的5萬元助他創業,成登也決意將打印店業務做大做強,最終他開了這家印務室。

“現在,我們經營的業務比較多,忙不過來時,父親和弟弟都能來給我搭把手,一年下來能掙個三四萬元錢,我想下一步還會根據需求繼續擴大規模,完成自己的夢想。”成登說。

索更:

雙手“裁剪”幸福路

兩年前,索更生活在達日縣特合土鄉扣壓村,以放牧為生的索更把大半輩子都“耗”在了偏遠閉塞的草原上,他心想啥時候能走出這大山?

2019年8月份,伴隨著全縣易地搬遷項目的落地,43歲的索更實現了願望。他從偏遠的扣壓村搬遷到了縣城的新房裡。

走進丹瑪社區索更的家中,新居干淨整潔,客廳的茶幾上擺滿了水果、干果和零食,“我們是2019年搬進來的,當時心情特別激動,連裝修都是自己裝的,現在用水、用電、用網都很方便。”索更介紹著自己的新家。

搬遷下來是第一步,謀產業、謀發展是第二步。

50平方米、水電暖齊全、家電設備一應俱全,除了客廳、臥室、廚房外,屋子裡還有一間是他的縫紉工作室,裡面整齊地碼放著各種顏色的藏式服裝和材料,這台縫紉機就是索更的新“飯碗”。

以前在老家村子時,鄰居有做藏服加工的手藝,閑下來時,索更就喜歡跟著鄰居學習,對於藏服加工他有一定的基礎,搬下來后,他一心想在家做藏服加工,這樣既免去了外出打工的辛勞,也能在家把錢掙了。

說干就干,去年,他自己花了幾千元錢,從西寧購買了一台縫紉設備。起初,都是他自己購買材料,做成成品拿到市場上銷售,后來,他的手工藏服得到更多店鋪認可后,他將經營形式改為來料加工,收取手工費。

就在前幾天,索更接到了一筆“大訂單”。這是縣上一家服裝店下的200套藏服訂單,5月8日,記者見到他時,他已經做完了一半的訂單。“做得快的話三天時間就能完成一套藏服的加工,等這筆訂單全部做完,估計能掙4000元左右。”索更滿臉都是笑意。

對於今天的幸福生活,索更滿是感激,“除了我自己做藏服加工的這筆收入外,一年有2000多元的低保收入,1000多元的草原補償收入,還有每年村上的產業分紅……”

索更的這張“幸福賬單”裡藏著他對新生活的滿足和感激,也藏著黨和政府“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標”的初心和使命。

幸福生活新丹瑪

5月8日,我們沿著寬闊的硬化道路走進達日縣易地扶貧搬遷安置工程——丹瑪社區,放眼望去,一排排白牆紅瓦的四層樓房錯落有致,文化廣場上休閑的老人和玩耍嬉戲的孩子絡繹不絕,樓宇間鮮艷的五星紅旗十分耀眼,昔日的牧民,放下牧鞭搬進新居,幸福生活從這裡開始。

近年來,達日縣把易地扶貧搬遷工作作為脫貧攻堅的重中之重抓緊、抓實、抓好。“十三五”期間共搬遷建檔立卡貧困戶1960戶7954人,到2018年底,通過實施易地扶貧搬遷項目,徹底解決建檔立卡貧困戶無房問題。同時,為使縣城集中安置點搬遷戶“搬得出、穩得住、能致富”,實施了資產收益分紅、轉移就業、低保兜底、生態管護等后續措施,著力提升搬遷群眾后續發展能力。尤其是在丹瑪社區搬遷戶中,1684人通過扶貧產業項目實現資產收益分紅,獲得了長效穩定增收。

本文照片除署名外均由青海日報記者 黃靈燕 攝

在繼承和發揚“兩彈一星”精神中勇攀科技高峰 希望廣大科技工作者不忘初心、牢記使命,秉持國家利益和人民利益至上,繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質,弘揚“兩彈一星”精神,主動肩負起歷史重任,把自己的科學追求融入建設社會主義現代化國家的偉大事業中去。 ——摘自…【詳細】

弘揚“兩彈一星”精神 主動肩負起歷史重任 1964年10月16日,大漠深處一聲巨響,我國第一顆原子彈爆炸成功﹔1966年10月27日,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功﹔1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功﹔1970年4月24日,我國第一顆人造衛星發射成功。…【詳細】

那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂 8月27日,記者從海西蒙古族藏族自治州有關部門獲悉,柴達木盆地規模最大的水利工程——格爾木那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂,標志著該工程建設取得重大進展。 那棱格勒河水利樞紐工程位於海西州格爾木市烏圖美仁鄉境內,是柴…【詳細】