藍毗尼遺址。 胡芳 攝

在古建筑間小憩的情侶。 胡芳 攝

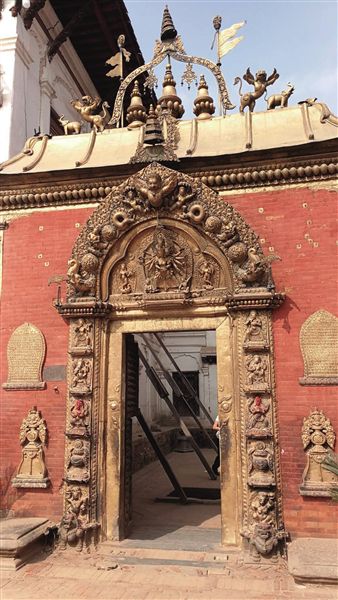

巴德崗老王宮。孫發平 攝

在吉隆口岸看到的尼泊爾貨車。 孫發平 攝

藍毗尼的今與昔

尼泊爾境內遍布古跡,在那些承載著厚重歷史和杰出藝術創造的諸多古跡中,最廣為人知的是藍毗尼花園。相傳2500多年前,佛祖釋迦牟尼(喬達摩·悉達多)誕生在藍毗尼花園的娑羅樹下,藍毗尼從此享有“佛祖故鄉”的美譽,成為了世界各地佛教徒向往的聖地,中國歷史上有名的高僧法顯和玄奘都曾到藍毗尼朝拜。公元403年,已過六旬的東晉高僧法顯取道絲綢之路天山廊道,從新疆渡流沙,越蔥嶺,經印度來到藍毗尼,他是有史料記載到達藍毗尼的第一位中國高僧。200多年后的公元636年,大唐高僧玄奘也千裡迢迢專程到藍毗尼瞻禮取經,他虔誠地在《大唐西域記》第六卷中寫道:“至臘伐尼林,有釋種浴池。澄清皎鏡,雜花彌漫。其北二十四五步,有無憂花樹,今已枯悴,菩薩誕靈之處。”臘伐尼林即藍毗尼。此外,玄奘還描述了所見的雕有馬首的阿育王石柱,當時石柱已然折斷並倒仆於地。法顯和玄奘的記述不僅是中尼文化交流的佳話,后來還成為藍毗尼最終被認定為佛祖誕生地的重要憑據。

隨著佛教在印度和尼泊爾的式微,藍毗尼遺址在歷史的風雲變幻中沉睡了千年。19世紀末,西方考古學家發現了印度孔雀王朝時期的阿育王石柱,后不斷發掘,講經壇、水池等遺跡相繼出土,藍毗尼從昔日無人問津的荒僻之地成為世界著名的佛教聖地,於1997年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產項目。20世紀60年代末,馬亨德拉國王積極響應聯合國前秘書長吳丹的建議,以摩耶夫人廟和阿育王石柱為中心,修建一個與釋迦牟尼出生時相似的林水相間的“聖園”。藍毗尼花園佔地面積約770公頃,主要分花園聖地、寺院區、綠化區三個部分。其中,花園聖地由摩耶夫人祠和菩提樹組成,摩耶夫人祠為白色,祠的西邊遍布用紅磚砌成的暗紅色的佛塔僧舍遺跡,遺跡上斑駁的綠苔和殘缺古朴的紅磚無言地訴說著那些久遠的、梵音彌漫的往昔。摩耶夫人祠南邊有方形水池,水池對面有一棵高大的樹影婆娑的菩提樹,傳說當年摩耶夫人就是在這方聖池沐浴之后,手扶菩提樹生下了悉達多小王子。1600多年前,來自中國的高僧法顯曾親眼目睹過這棵菩提樹,但200多年后待唐朝高僧玄奘到藍毗尼朝聖時,原樹已“枯悴”,目前人們見到的菩提樹是后人補種的,據說已經有500多年的歷史。菩提樹下常年有僧人和信徒誦經,那悠遠祥和的誦經聲在歷史的漫漫時空中傳唱了數千年,至今仍余音裊裊,綿延不絕,並深入到尼泊爾人生活和藝術創造的各個方面。

摩耶夫人祠西側聳立著阿育王石柱,柱高約8米,石柱離地3米處刻有著名的阿育文銘文,翻譯成漢文,即“此處乃釋迦牟尼誕生之地。”這是印度孔雀王朝第三代王阿育王於公元249年到藍毗尼朝聖時留下的紀念性文字。公元636年,玄奘到藍毗尼時也曾看到過這根柱頭為馬像的石柱,只是當時石柱已被折為兩半,倒在地上。這根看似不起眼的石柱在佛教歷史上有著非凡的意義,它不僅表明了佛陀是歷史上有血有肉的真實人物,還給后人指明了佛祖的誕生地。這根石柱曾無聲地被埋沒於地下,直到1896年,尼泊爾官員克哈德卡和德國著名考古學家約赫爾在藍毗尼發現了這根“阿育王石柱”,它才被世人所知。其時,石柱柱頭馬像已失,但石柱下部刻有阿育王銘文,於是,學者們根據《大唐西域記》卷六的記載,最終確認藍毗尼為佛陀釋迦牟尼的誕生地。

古朴神秘的世界文化遺產

尼泊爾國內有8處世界文化遺產,而加德滿都谷地就有7處,是名副其實的文化遺產寶庫。其中,素有“猴廟”之稱的斯瓦揚布納特寺據說有2000多年的歷史,是尼泊爾歷史最為悠久、且佛教與印度教並存的寺廟之一。猴廟因廟裡遍布猴子而得名,而這些猴子相傳是文殊菩薩頭發裡的虱子變化而成的,被當地人視為神明。猴廟道路兩旁的樹木、佛塔、佛像、舍利塔等處都有猴子在悠閑地玩耍或吃東西,在這座古老的寺廟裡,人與猴子和諧相處,“猴廟”果然名不虛傳。猴廟內有各式各樣的建筑,其中最引人注目的是建筑中心的金頂大佛塔,佛塔被眾多的中小佛塔所環繞,佛塔的四面各有一對被稱為“尼泊爾佛眼”的大眼睛,似乎在居高臨下地注視著加德滿都的各個角落。佛塔后面還有一座木質結構的印度教神廟——天花女神寺,裡面供奉著一位女神,這位印度教的女神據說還掌握著生育大權。

加德滿都、巴德崗、帕坦三個市都有杜巴廣場,而這三個王宮廣場均被列入世界文化遺產名錄,相對而言,巴德崗的杜巴廣場最為開闊,也最具休閑意味。老王宮是杜巴廣場最著名的建筑,也是馬拉王朝的標志性建筑。華貴的金門是老王宮的入口,為賈亞·蘭吉特·馬拉國王所建,以工藝精巧、設計復雜著稱,三角形門楣和金色的門框上細密地雕刻著諸多神祇。金門東邊是著名的55窗宮,這是一座4層高磚木結構的宮殿,宮牆暗紅,屋頂檐柱下雕有許多神像,飛檐下有55扇相連的黑漆檀香木雕花木窗,窗櫺花紋圖案十分優美,雕工精妙絕倫,是尼泊爾建筑中窗櫺木雕藝術的代表作。關於55扇窗,還有一個有趣的傳說,據說巴德崗王朝的統治者馬拉國王有55位美麗的王后,為了給王后們解悶,他為每一個王后都修建了一扇窗戶,這樣久居深宮的王后們可以從窗戶裡看風景,日子也就不會那麼無聊,這是民眾對55扇窗的歷史記憶,生動而富有寓意。

帕坦市的杜巴廣場比巴德崗的要小一些,廣場呈長方形,南北長,東西短,廣場周圍的建筑物雖然密集卻排列有序,西邊是造型各異、古朴神秘的寺廟建筑,東邊是富麗堂皇、氣勢恢宏的老王宮。在廣場中央一根高高的石柱上雕有穿金衣的尤加納蘭德拉·馬拉國王雕像,國王頭上有一條眼鏡蛇,蛇頭上還停著一隻小鳥,傳說隻要這隻小鳥還在,國王就能重回宮殿。石柱斜對面是克裡希納神廟,即黑天神廟,是尼泊爾最美的尖塔式廟,被譽為“尼泊爾建筑藝術的奇跡”。神廟呈棱錐型,有三層,第二層和第三層均由三個微型亭子組成,亭子的頂端高聳著印度風格的尖塔,造型精巧獨特,廟前的方形基座上有4尊氣宇軒昂的石獅子在守護著寺廟大門。黑天神廟的游客並不太多,高高的灰色台基上有幾對走累了的情侶在小憩,其中一個紅衣女孩手牽著戀人笑得十分甜蜜,相愛的情侶在古老的寺廟台基上喁喁細語,遠遠望去,竟有種地老天荒的感覺。

帕坦老王宮的歷史比加德滿都和巴德崗更為悠久,由桑達裡、莫爾、柯西瓦·納拉揚三個庭院組成。其中,莫爾庭院修建於15世紀,是古代王室舉行宗教儀式的場所,庭院中央有一座金色的小寺廟,據說以前過德賽節的時候,帕坦的活女神庫瑪麗會被請出來坐在小廟中,庭院門框和裡面建筑的木制雕刻繁復精美,令人嘆為觀止。柯西瓦·納拉揚庭院已被改為博物館,二樓和三樓上陳列著各個歷史時期的銅制佛像和唐卡,其中有些佛像、唐卡與我們在青海各地藏傳佛教寺院見到的佛像、唐卡十分相似,給人以似曾相識之感,這也從側面表明尼泊爾佛教藝術與中國藏傳佛教藝術之間的互鑒與交流源遠流長。從回廊式的老王宮出來時,已是黃昏時候,在夕陽的余暉下,帕坦廣場的古建筑顯得更加古朴典雅、錯落有致,給人一種不真實感和歷史穿越感,而這塊土地上曾有過的繁華和失落,也隨著暮色漸濃慢慢消失在了我們的視野之中。

千年古道煥新顏

尼泊爾考察之行結束后,為了實地考察絲綢之路南亞廊道上的唐蕃古道和蕃尼道的路況,以及西藏、青海與尼泊爾的通道建設和經貿合作現狀,課題組返程時沒有乘飛機,而是走陸路,從加德滿都到吉隆口岸,然后經日喀則、拉薩、格爾木、德令哈返回西寧,這條路線是歷史上唐蕃古道和蕃尼道的主干道之一,也是中國與南亞進行交流和中尼邊境貿易的重要通道。

1300多年前的公元639年,尼泊爾的尺尊公主從加德滿都谷地出發,經吉隆到邏些(今拉薩)與吐蕃贊普鬆贊干布成婚。吐蕃與尼泊爾的聯姻不僅使雙方成為“甥舅之國”,加強了兩國之間的經濟文化交流,還開辟了中國西藏與尼泊爾之間新的國際通道——蕃尼道。公元641年,強盛時期的唐朝與吐蕃聯姻,大唐文成公主從陝西出發,經甘肅、青海到西藏,與鬆贊干布成婚,中國歷史上著名的唐蕃古道從此得以開通,它與西邊的蕃尼道聯通,打通了中國內地通往南亞的國際通道,這在中國歷史上有著極其重大的意義,唐蕃古道就此成為了中國與南亞進行政治經濟文化交流的“黃金橋”“文化運河”。之后,隨著唐朝使臣王玄策從643年開始數次經吉隆到尼泊爾和印度訪問,中國西行求法的高僧和使者不再走從兩漢時期就開創的絲綢之路天山廊道,而改走距離更短、更安全的以唐蕃古道、蕃尼道為主干道的南亞廊道。歷史上,蓮花生大師是經蕃尼道來到中國藏區的,藏傳佛教后宏期著名譯師卓彌·釋迦智、噶舉派創始人瑪爾巴及其弟子米拉日巴等也是經蕃尼道到尼泊爾學習或修行,后成為受人敬仰的佛學大師。

加德滿都離西藏吉隆口岸約120公裡,一路上山巒疊嶂、崖壁危立、滿谷蒼翠,且山崖上有瀑布飛瀉而下,風景絕美,可路也實在難行,我們租的越野車一直在喜馬拉雅峽谷狹窄的土路上行駛,道路蜿蜒曲折、坎坷不平,車幾乎是以每小時20公裡的速度在行走,在一路讓人心驚膽戰的顛簸中,我們有好幾次看到峽谷中的工地裡有身著“中國水電”橙色馬甲的中國工人在忙碌,他們在實施我國援建的水電項目,開發喜馬拉雅山區豐富的水電資源。我們所走的路是尼泊爾通往西藏的古道之一。千年以來,中尼兩國的使節、僧侶和民眾就是通過像這條路一樣的峽谷和山口進行交往和交流的。放眼望去,前路坎坷艱難,而峽谷對面崖壁陡峭,找不見古道的絲毫蹤影,在有現代化交通工具的年代路還這麼難走,難以想象古人是以怎樣的大無畏精神,穿越喜馬拉雅山的天然屏障,到達佛祖的故鄉或者中國文明的腹地。

中午時分,經過八九個小時的顛簸,我們終於到達了吉隆口岸。車一駛入口岸的柏油路面,大家不由得發出了歡呼聲,而腼腆的尼泊爾司機也長吁了一口氣,露出了如釋重負的笑容。吉隆口岸建於吉隆藏布河和東林藏布河的交匯之處,兩條河交匯后從中國境內流入尼泊爾,中尼兩國以河道中心為界,寬闊平整的熱索大橋橫貫於河面之上,橋面中央有一道用白線劃就的邊界線。對面的中國海關大樓是一幢氣派的白色多層建筑,上面鮮艷的國徽讓人看得熱血沸騰,而尼泊爾這邊的海關則是在簡陋的鐵皮房子中辦公,但鐵皮房子后面中國援建的大樓地基已經修好,不久的將來,尼泊爾海關人員也可以像中國海關人員一樣,在現代化的大樓裡辦公了。熱索大橋這邊有好多尼泊爾邊民在等候過關,其中有些是去中國打工,有些是拉貨物。

吉隆鎮離吉隆口岸約20多公裡,它是中尼間的傳統邊貿市場,雙方邊民歷史上還有通婚的現象。位於吉隆鎮中心的帕巴寺相傳跟尺尊公主有關。公主入藏時曾攜帶有三尊釋迦牟尼佛像,經過吉隆時將“瓦帝桑布”佛像安放在吉隆鎮,當地人為了保存佛像修建了帕巴寺,帕巴寺是四層高的樓閣式石木結構塔,帶有濃郁的尼泊爾風格,塔中心有樓梯可盤旋至屋頂,建筑風格獨特。

從吉隆鎮到日喀則市的公路約有560公裡,我們沿著深長的吉隆溝一路往北,穿過了帶有鮮明藏地風格的吉隆縣城,與米拉日巴大師曾修行過的索普溶洞、王玄策刻寫的《大唐天竺使出銘》等著名歷史古跡一一擦肩而過。強烈的高原反應讓車上的氣氛較為沉悶,但一路上所見的荒無人煙的戈壁草原、常年積雪的崇山峻嶺、遠處山口殘破卻氣勢雄渾的大大小小的石城遺址、在高寒草原上拔地而起的一座座現代化的藏地城鎮,都給我們帶來了極大的心靈震撼。

攜手共建新絲路青海道

日喀則是蕃尼古道的必經之地,直到今天,中國與尼泊爾的陸路貨物運輸均要經過日喀則地區。我們在日喀則市重點考察了西寧雲鑫實業有限公司,西寧雲鑫公司與尼泊爾的經貿合作業務主要是飼草料,尼泊爾的飼草品質好且資源豐富,雲鑫公司在尼泊爾租賃了土地用來種草,平時也向當地農民收草,有效提高了他們的收入。

接下來的幾天裡,我們乘坐唐竺古道號火車離開日喀則,到拉薩后又改乘火車經青藏線到青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市和德令哈市調研。在格爾木市,我們實地考察了華明國際新物流產業園和昆侖物流園區,與企業有關領導進行了深入研討。調研期間,昆侖物流園區圖書館內有關介紹尼泊爾的書籍引起了我們的關注。據企業負責人介紹,他們要求企業中層閱讀這些書籍,並在企業中開展有關尼泊爾國情、文化的講座與培訓。

在德令哈市,我們考察了尼泊爾德令哈產業園。

在格爾木和德令哈市,我們與當地政府以及發改、工業、商務、交通、資源環境、財政、海關、工業園區等部門的領導和相關人員進行了座談。我們真切地體會到,兩市市政府、相關企業的領導和工作人員對青海與尼泊爾的經貿合作前景懷有極大的信心與期望,並已初步做了一些規劃工作。

12月初,我們回到西寧,在接下來的一個多月裡,又陸續到西寧雲鑫公司總部、青海民族大學、西寧海關、西寧市外事辦、青藏國際旅行社等部門調研。在調研過程中,我們感受到從政府到企業,各個相關部門和專家都非常重視“一帶一路”倡議,都從不同領域思考和探索青海走出去的路徑,其中,尼泊爾受到了很大的關注。大家一致認為,尼泊爾是青海向南走出去,深度融入國家“一帶一路”倡議的重要抓手和契機所在。

之后,我們以積極推進青海與尼泊爾經貿合作與人文交流為立足點,撰寫了兩篇有關“青海如何在‘一帶一路’中追趕后發的思考與建議”的智庫報告,建議青海省委省政府貫徹落實習近平主席訪問尼泊爾的重要指示精神,以培育做大與尼泊爾的經貿合作為重要突破口,以積極推進與尼泊爾的人文交流為重要根基,搶抓機遇,全力推進,實現青海在“一帶一路”中追趕后發的戰略目標,報告得到了青海省政府、青海省人大有關領導的肯定性批示。

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,綿延千年的唐蕃古道已換上了現代化的新顏,借助“一帶一路”經濟帶建設的東風,沿著前人走過的足跡,青海的相關部門和有志之士正在竭力尋找和打造一條嶄新的、對外開放的、面向未來的新絲綢之路青海道。

在繼承和發揚“兩彈一星”精神中勇攀科技高峰 希望廣大科技工作者不忘初心、牢記使命,秉持國家利益和人民利益至上,繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質,弘揚“兩彈一星”精神,主動肩負起歷史重任,把自己的科學追求融入建設社會主義現代化國家的偉大事業中去。 ——摘自…【詳細】

弘揚“兩彈一星”精神 主動肩負起歷史重任 1964年10月16日,大漠深處一聲巨響,我國第一顆原子彈爆炸成功﹔1966年10月27日,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功﹔1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功﹔1970年4月24日,我國第一顆人造衛星發射成功。…【詳細】

那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂 8月27日,記者從海西蒙古族藏族自治州有關部門獲悉,柴達木盆地規模最大的水利工程——格爾木那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂,標志著該工程建設取得重大進展。 那棱格勒河水利樞紐工程位於海西州格爾木市烏圖美仁鄉境內,是柴…【詳細】