以“牧光互補”實現經濟與環保雙贏

——化隆250MW牧光互補復合型光伏發電項目施工現場見聞

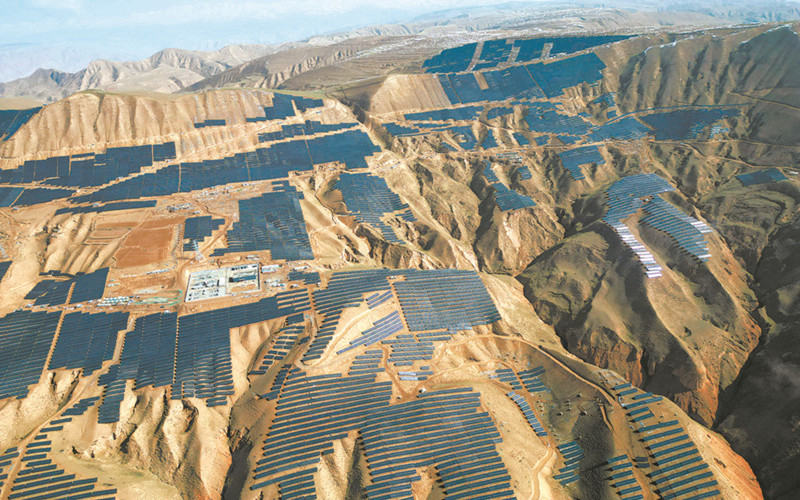

一排排藍色的光伏板整齊排列在荒山峻嶺間。劉成虎供圖

項目施工現場。青海日報記者 李慶玲 陳俊攝

項目施工現場。青海日報記者 李慶玲 陳俊攝

時序五月下旬,上半年已近尾聲,時間節點恰似鼓點,不斷催促項目進度。眼下,海東市重點項目建設正在如火如荼進行中,各個重大項目緊張有序推進,為高質量發展強勁助跑。

5月20日上午,走進海東市化隆回族自治縣250MW牧光互補復合型光伏發電項目建設現場,記者看見一側山坡上,工人師傅正在進行立柱焊接、地基打樁等作業,現場一派緊張忙碌的施工景象。站在高處俯瞰,一排排藍色的光伏板整齊排列在荒山峻嶺間,在陽光的照耀下熠熠生輝。山腳下不遠處,如碧玉般澄澈的黃河水靜靜向東奔涌。

“化隆縣250MW牧光互補復合型光伏發電項目於2022年6月獲批,歷經8個多月緊張施工,目前已完成250MW裝機容量建設,完成投資約8.5億元,現在正組織剩余光伏組件安裝施工,計劃5月底全部建成投產。”指著山坡上的藍色“光伏海洋”,中核匯能(青海)能源有限公司項目經理劉成虎說。

據了解,化隆縣250MW牧光互補復合型光伏發電項目,位於化隆縣甘都鎮北山山坡間,場址距化隆縣68公裡,佔地面積約593.33公頃,場區海拔2950米,項目主要由光伏場區、生活樓、110kV升壓站、110kV送出線路、35kV集電線路及場內交通等板塊組成。該項目是海東市單體容量最大的市場並網新能源建設項目,建成投產后,年均可利用小時數1459.3h,年均發電量約3.6億度,年節約標煤12萬噸,減少二氧化碳排放35.7萬噸。

劉成虎介紹,項目所在地屬冷溫干旱高原性氣候區,全年光照充足,太陽輻射強烈,工程年太陽總輻射量5568.2兆焦每平方米,太陽能資源非常豐富。自去年8月開工以來,在相關部門和國網黃化供電公司全力支持下,各方積極破解建設中遇到的各種困難,全力克服疫情反復、氣候環境惡劣、施工人員緊缺等困難,首批發電單元已於4月26日成功並網發電。

記者了解到,為助推該項目順利並網,國網黃化供電公司與化隆匯隆新能源有限公司建立聯動機制,多部門多專業形成“橫向到邊、縱向到底”多維度全方位管控機制,為項目提供優質便捷的“一對一”並網服務,並實時跟蹤光伏項目進展。

接到並網申請后,化隆匯隆新能源有限公司先后配合完成調度命名、保護整定、信息核對、系統調試、新設備啟動流程、網源協調及調控雲系統收資錄入等全過程標准化管控服務,開展光伏電站本體及送出工程設備現場涉網安全驗收,並積極指導用戶完成整改,以技術幫扶滿足客戶多元化需求,全力配合黃化電網首家牧光互補復合型光伏電站並網驗收投運。

重點項目是經濟高質量發展的“生命線”,是穩增長、調結構、惠民生的重要引擎。“牧光互補”模式不僅有效提升了甘都鎮土地資源利用率、改善了周邊生態環境、實現了經濟效益與環境保護雙贏,而且建成將有效助力青海“雙碳”行動,更加優化海東乃至全省電力資源結構。

所謂“牧光互補”,就是用大面積太陽能光伏板代替光禿禿的沙石地面,並結合當地土壤、水質,在光伏板下種植高原生態作物。定期清洗光伏板而下滲的水,為作物生長提供了保障,羊群還變成了這裡的除草“義工”。在青海省海南藏族自治州共和縣,早已成功實踐這種“板上發電,板下養殖”的“牧光互補”生態富民路。

“與共和縣塔拉灘平坦的地勢不同,我們屬於山地型牧光互補,前期施工難度大,后續在光伏板清洗方面也存在很大困難。但甘都鎮地處黃河邊,與循化撒拉族自治縣相鄰,降雨量較豐富,‘光伏海洋’有效減緩水土流失,有利於光伏板下的牧草生長,同時,還可防止水土流失、優化黃河流域生態環境。”劉成虎說。

甘都鎮鎮長張成福介紹:“250MW牧光互補復合型光伏發電項目覆蓋周邊8個村庄,各村都有搞養殖的農戶,但因為山地牧草長勢慢、存量少,很少有人來這裡放牧。項目實施后,山地牧草多了,村民可就近放牧,為養殖業可持續發展提供支撐,提高村民收入,促進鄉村振興。”

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 林蔭下有一位社區居民喜愛的“楊阿姨”

- 5月17日,當62歲的林繼唱住進養老院,拿到養老院發放的日用品時,他再也抑制不住激動的心情,留下了眼淚。“我沒有子女,老伴也去世了,沒想到‘楊阿姨’能把我送過來,讓我享受到這麼好的待遇……” 林繼唱口中的“楊阿姨”是海南藏族自治州貴德縣林蔭社區黨支部書記楊原。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量