留駐“千年古驛”感受“今朝平安”

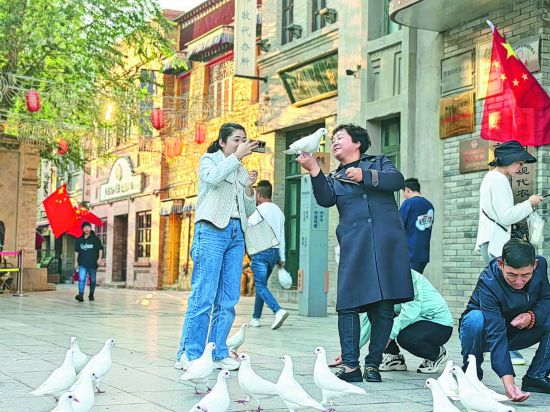

游客與平安鴿互動。

游客駐足祈福區。青海日報記者 牛玉嬌 攝

如果說青海有哪個景區不分季節、不分時段,總是有熱鬧的人潮,那一定是海東市平安區平安驛·河湟民俗文化體驗地。

2月26日,記者來到海東市平安驛·河湟民俗文化體驗地景區,景區正門“平安鐘”廣場上人來人往,除了廣場兩邊顯眼的九口大鐘,廣場中央造型獨特的遙控車是孩子們的最愛。伴隨著歡笑聲,糖葫蘆、新鮮草莓的叫賣聲此起彼伏……

穿過廣場,一座年代久遠的河湟戲樓映入眼帘,看到戲樓,很多人的記憶會被即刻拉回小時候逛“九月九廟會”的場景,還有那些記憶中難以忘懷的小吃,全部藏在景區的各個街區。

“美食街、民國街、文創街,幾條街區藏有13個老作坊、300多種小吃。”

平安驛·河湟民俗文化體驗地景區副總經理唐旭天告訴記者,無論什麼時節,游客都可以沉浸式體驗“逛吃”,來一份釀皮、糖餅、洋芋餅,賞一曲秦腔、皮影戲,喝一碗八寶茶、青海熬茶,一個愜意的午后很快就過去了……

唐旭天說:“可是,如果隻逛吃,游客就無法真正體驗到河湟民俗文化,這是景區的核心內容。”

古有唐蕃道,今有平安驛。平安,古時是唐蕃古道和“古絲綢之路”南線的重要驛站,如今是國內外游客進入青海旅游的必經之地。

可是很長一段時間,由於資金和發展策略的制約,平安的旅游開發僅僅停留在分散的生態園、農家樂等小型旅游項目,旅游市場目標也大多以西寧周邊游為主,平安“古驛站”歷史底蘊未能挖掘、優勢未能顯現。

2017年,平安驛·河湟民俗文化體驗地項目開工建設,以文塑旅、以旅彰文成為景區的重要指引,通過挖掘悠久的河湟文化、驛站文化、祈福文化,這個具有傳統文化風貌和地域特色屬性的人文景區,一經亮相,即成“網紅”。

唐旭天說,平安驛·河湟民俗文化體驗地是濃縮版的“河湟文化博物館”,如果不留心,很多游客會被街區裡的美食“誘惑”,而忽略藏在這裡的“文化”。

走在舊青磚鋪就的街區裡,時而會有漢族、土族、回族、撒拉族等不同民族的傳統院落,傳統建筑加上特色美食,深度還原了游客記憶中的“河湟”。

走進回族文化館,院中擺放的奇石、花草展現了回族群眾日新月異的精神面貌,撒拉族民居是讓人驚嘆的雕梁畫棟和精湛的河湟木雕,土族民居的庄廓院呈現著尊卑有序的空間布局,農耕民俗文化展覽館內,耕地的犁、鏵,裝面的斗、升,滿載著河湟人民的勤勞和智慧。

來到祈福區,滿牆的紅飄帶和祈福牌不禁讓人震撼,祈福許願、披紅挂彩是青海人由來已久的習俗,景區祈福區濃厚的氛圍吸引不少游客許下新年願望。

唐旭天說:“景區通過挖掘悠久的河湟文化、驛站文化、祈福文化,喚醒游客的鄉愁,以及通過開展傳統文化活動,讓游客深度體驗河湟民俗。”

每年臘八節、端午節、中秋節、春節等傳統節日期間,景區都會集中呈現傳統文化活動,讓文化與旅游交融交織。

剛剛過去的龍年春節,從大年初一到正月十五,15.74萬人次讓海東市平安驛·河湟民俗文化體驗地景區滿是人間煙火氣,白天看一場河湟地區的傳統社火,與身著漢服游街的小姐姐合影留念,晚上看美輪美奐的打鐵花表演,還可以與來自五湖四海的游客來一次難忘的篝火晚會。

平安驛景區將這些河湟人民日用而不覺的文化情感藏在細節處,關心文化帶給游客的體驗感和參與感,催化了景區發展與游客需求共存共生。

近幾年,平安驛景區通過增加民宿、露營基地、藏式酒店、兒童科普園,設立電動車充電樁等措施,使得景區承載力更大,包容性更強,“老傳統”新玩法,不論一年四季或是夜晚白晝,“全時旅游”趨勢顯現。

平安區文體旅游廣電局局長蘇倩男說:“平安驛的出現和發展,讓‘平安’二字值千金。”

2022年,平安區成為青海首個擁有區域公共品牌的區縣,品牌形象不斷優化升級,平安驛景區“平平”“安安”吉祥物和文創產品隨處可見,“仿千年古驛,享歲歲平安”的宣傳主題語更是融合了平安的驛站文化和祈福文化。

如今,“平安”不僅是一個城區的名字,更成為平安區的一張亮麗名片、文旅融合發展的航標。

醇厚的人文資源和歷史文化在這裡交織,千年古驛的繁華再現其中。落腳休憩、品特色美食、賞民俗風情、祈福家國平安,平安驛給了游客無數個“駐留”的理由。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 2023年青海未發生重大生產安全事故

- 人民網西寧2月26日電 (記者楊啟紅)記者從青海省應急管理工作會議獲悉,2023年,青海省生產安全事故起數和死亡、受傷人數與2019年相比分別下降35.9%、23.6%、45.1%,未發生重大生產安全事故。自然災害受災人口、農作物受災面積與近5年均值相比,分別下降16.09%、32.64%,連續36年未發生重大森林草原火災。…

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量