春天裡的“牛”故事

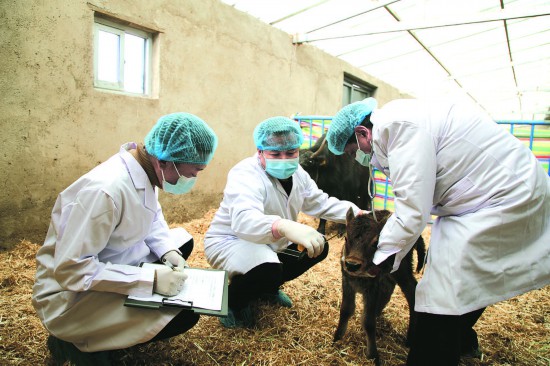

獸醫正在記錄小牛犢的身體數據。 青海日報記者 公保安加攝

這個春節,黃南藏族自治州同仁市多哇鎮東維村因為一頭牛犢的出生而在當地“火”了起來。就在去年臘月底,東維村生態畜牧業專業合作社飼養的牦牛產下了第一頭人工授精的娟姍犏牛,這一消息不脛而走,小鎮的人們紛紛趕來看這頭不同尋常的牛犢。

春節前記者驅車來到東維村,看到通往畜棚的村道上車來車往,而在牛圈門口,前來“圍觀”牛犢的牧民抻著脖子往裡瞧。

牛圈那頭,東維村黨支部書記、合作社理事長才讓三智正抱著剛出生不久的娟姍犏牛,讓同仁市畜牧獸醫站的獸醫記錄小牛犢的身體數據,得知小牛犢身體狀況良好,才讓三智略顯粗糙的臉上露出燦爛笑容:“從夏天合作社的牦牛人工授精成功受孕開始,我就天天盼著它出生,這頭娟姍犏牛是頭母牛,體重有16公斤,體長66公分,身高54公分,非常健壯。”

通過才讓三智的介紹,記者了解到這頭牛的“來歷”。2022年,同仁市畜牧獸醫站的技術專家來到合作社,提出了牦牛人工授精的想法。這一大膽做法讓傳統、保守的當地牧民不禁大吃一驚,有的老人甚至認為這是破壞自然規律,不同意牦牛人工授精。但作為返鄉創業的“90后”大學生,才讓三智對牦牛人工授精產生了濃厚興趣。

在同仁市畜牧獸醫站專家幫助下摸清合作社畜群結構、適配牛數、設施化程度和區域范圍等基本情況后,才讓三智一個個說服合作社理事,配合獸醫站工作人員完成了牛群組織、分群補飼等前期工作。

“過去由於缺乏良種選育知識,游牧民基本上各自為營粗放散養,導致牦牛普遍近親繁殖,體型瘦弱,死亡率高。”同仁市畜牧獸醫站工作人員向記者介紹,同仁市借鑒四川省紅原縣發展娟姍牛的養殖經驗,實施“3545”萬頭犏牛建設工程,引進娟姍牛、開展人工授精繁育犏牛,為提升全市犏牛基數,做強萬頭犏牛產業,聚力打造“中國犏牛之鄉”品牌邁出了堅實的一步。

統計數字顯示,截至2023年12月,同仁市已經完成48個犏牛繁育養殖基地(合作社)牦牛人工授精1142頭,培養專業技術骨干28名。

京德才讓是同仁市認定的牦牛人工授精28名專業技術人員之一,說起娟姍犏牛,他打開了話匣子。他告訴記者,牦牛人工授精技術推廣以來,他參加了市裡組織的多次技術培訓,還赴甘肅、四川、山東、河南等地考察學習,通過技術實操,掌握了藥物注射、消毒、輸精、復配等技術要領,成了“土專家”,合作社娟姍犏牛的繁殖率、成活率都有所提高。

“我們篩選進口娟姍牛作為父本,與同仁當地母牦牛進行種間雜交,結合常規育種技術、合理選配和科學飼養管理手段,開展良種娟姍犏牛繁育。”同仁市畜牧獸醫站副站長李加斗拉介紹,這樣一整套工作開展下來,就可以提高犏牛品種質量,同時提高全市犏牛的個體生產性能和群體生產效益。

李加斗拉說,比起傳統犏牛,娟姍犏雌牛體型大,產奶量也是牦牛的兩倍多。通常情況下,牦牛日產奶量1.5公斤,娟姍犏雌牛日產奶量5公斤。

“我們東維村生態畜牧業合作社以‘支部+合作社+犏牛基地+牧戶’模式,採用夏秋放牧、冬春補飼的養殖方式,取得了良好的效益。”說起合作社的發展,才讓三智自豪地掰著手指介紹,2021年合作社“吒奔善”良種牦牛商標注冊成功﹔2022年村集體產業收益達44萬元,分紅30萬元﹔2023年,同仁市撥付146萬元用於打造東維村犏牛養殖基地,在合作社實施“同仁市牦牛人工授精技術推廣項目”,篩選了163頭母牦牛,用娟姍牛凍精開展人工授精,進行種間雜交,預計年度產活娟犏牛150頭,不久的將來會產生良好經濟效益。

如今,東維村生態畜牧業合作社理事們將保証娟姍犏牛繁殖成活率作為頭等大事,每天一早,就有社員到合作社為待產牦牛准備飼草。不僅如此,市獸醫站還為每一頭牛犢編了身份牌,定期由獸醫給牛犢做體檢。“最近幾天我有的忙了,合作社的牦牛會陸續產犢,到時候來我們合作社看犏牛犢的人隻會多不會少。”京德才讓打趣道。

談起合作社的未來,才讓三智信心滿滿:“新的一年裡,合作社打算增加人工授精牦牛數量,推動娟姍犏牛養殖向規模化、標准化、品牌化和綠色化方向發展,不斷提高鮮奶、奶制品、犢牛質量和市場競爭力,更好地帶動群眾增收。”

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量