【非遺知青海·看湟中】

“心裡有數”的加牙藏族織毯技藝

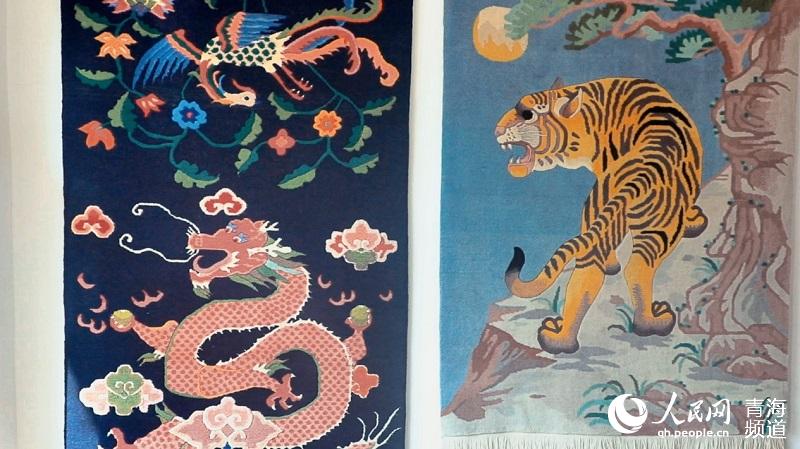

卷草紋、祥雲紋、回形紋、如意紋、八寶紋……鶴、梅花鹿、鳳鳥、人物……從傳統到現代,一塊塊加牙藏毯上的紋樣和配色讓人感嘆。

如果問國家非物質文化遺產加牙藏族織毯技藝代表性傳承人楊永良,是如何做到毯子的圖案和配色恰到好處的,他的回答就四個字:心裡有數。

加牙藏族織毯技藝代表性傳承人楊永良。人民網 張皓芃攝

1959年,青海省海西州都蘭縣諾木洪塔裡他裡哈遺址出土了大量公元前10世紀的毛織物和紡輪,其中有毛繩、毛布,還有一塊彩色毛席殘片。這塊殘片雖歷經3000年,但是用黃、褐、紅、藍等色毛編織而成的條形圖案仍清晰可見。據考証,該殘片的原材料是青海的藏系羊毛,証明青海先民幾千年前就已經掌握了原始藏毯的編織技藝。

“那加牙藏毯何時興起?”

“200多年了,我們祖上是從南京遷過來,南方的編織手法融合了當地的材料,才有了今天的編織技法,200年都沒有變。”楊永良說,藏毯編織是一項專業性很強的技藝,包括羊毛的篩選、分色、紡線、桄線、洗紗、染色、晒紗、纏紗、圖案設計、上經、挽橧、鎖邊、編織、平整、掏溝等整套完整的編織工序。

再次走進楊永良的傳習所,看到夫妻倆正在選毛。“剛收過來的一批,今年價格漲了一些但還能接受。”加牙藏毯選用青海當地所產的羊毛作為原材料,西寧是青海省最重要的羊毛集散地,所以青海產的羊毛在國際市場上常冠以“西寧”二字,叫“西寧毛”或“西寧大白毛”,毛色純白、富有光澤、纖維長而均勻、結實耐拉、回彈性強,最適合編織藏毯用。

見過楊永良編織藏毯,第一次發現捻線也是一個技術活兒。捻線時,左手拿一團羊毛,先撕出一縷羊毛捻成線系在捻線杆上,將線身夾進線口或挂在線勾子上,猛捻一下線杆,線杆在紡線輪慣性的帶動下飛轉起來,不斷地從毛團中撕出羊毛續入旋轉著的線繩中。

正在捻線的楊永良。人民網 張皓芃攝

還有紡線時紗線的捻度、均勻度,粗細完全由捻線人憑借感覺和經驗控制﹔染色時用料多寡、溫度的控制、煮染的時長,全靠經驗……“其實靠經驗做的還有很多,比如每塊毯子上經緯線的道數、編織的密度等等。”

“8”字扣工藝是加牙藏毯的傳統編織工藝,編織時左手拿線頭,右手握刀,將線頭圍繞著前后兩根經線環繞一個“8”字扣后割斷線頭,繼續繞線,繼續割線,這樣就把毛線一根根栽織到經線上。

地處明長城青海段旁的湟中加牙村自古就是多民族交匯地帶,加牙藏毯的圖案和配色設計上突出顯現了多民族文化融合的獨特風格。“這些圖案都心裡有數,比如一個寶相花圖案,什麼時候織到經線、編織多少道,都是口口相傳的,時間長了就心裡有數。”按照腦海中構思的圖案隨心組合進行編織,最后織出的圖案與事先設計完全一致,這就是加牙藏毯的又一魅力。

除了對傳統加牙藏毯的圖案做到了心理有數,楊永良對毯子設計有了更多的思考,“手工編織和大機器生產一樣,我們在保留傳統技藝的同時,也應該跟著市場走。” 近幾年,楊永良的作品、名片也被放在博物館、旅游景區和賓館酒店,很多游客慕名來到傳習所下訂單,來圖定制創新藏毯的訂單逐漸增多。

加牙藏毯。 人民網 張皓芃攝

“手工編織藏毯又有了市場,願意回來繼續織毯子的人就多了。”這些年,楊永良積極參加非遺傳承人培訓班、交流會、非遺展,到大工廠擔任技術顧問,就是為了最朴素的心願:讓更多人了解學習這門手藝並傳承下去。

青海獨特的地理環境和歷史淵源,催生了獨具民族特色的藏毯工藝。如今,藏毯這項傳承千年的古老技藝不斷創新發展,已成為青海特色產業的一張名片。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量