便民大廳裡黨員盡職盡責為群眾服務。青海日報記者 陳曦攝

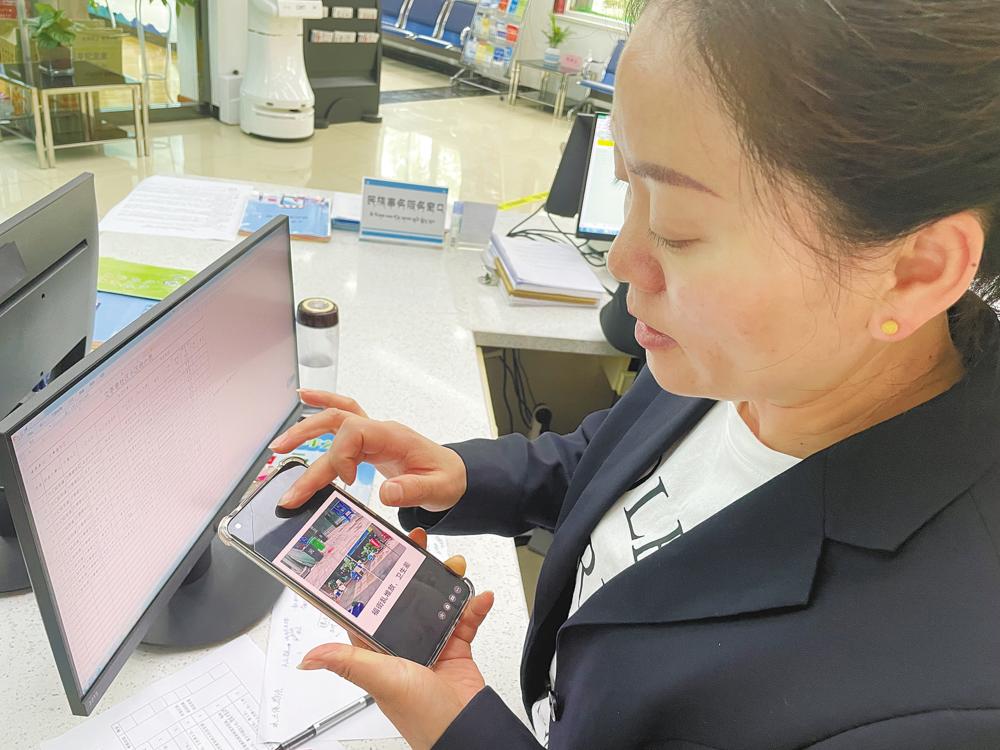

工作人員展示為群眾辦的實事。青海日報記者 陳曦攝

在幸福食堂吃飯。青海日報記者 李慶玲攝

“照顧行動不便的老人,團結各民族的居民,讓大家獲得更多的幸福感……其實咱們基層將黨史學習教育成果轉化為為民辦實事,就是體現在這些不起眼的小事上……”6月28日,在西寧市城西區文亭巷社區旁的清廉亭內,海宏壹號A區黨支部書記馮偉濤正在用嘮家常的方式給社區黨員和志願者上著一堂“微黨課”。

“習近平總書記在青海考察時的重要講話為我們今后做好社區工作指明了方向,我們希望通過這樣的方式讓大家理解自己的職責和使命,做好總書記關心的社區黨建、基層治理、民族團結等方面的工作,更好地為人民服務。”看著眼前的場景,文亭巷社區黨委書記、社區主任劉翠青介紹道。

明亮的書吧、面帶笑容的工作人員、飯菜飄香的養老幸福食堂……走進文亭巷社區黨群服務中心的便民服務大廳,溫馨的感覺扑面而來。

“來這裡辦事的群眾,更願意把我們的便民服務大廳稱為‘鄰裡大客廳’。我們希望來辦事的群眾,都有一種在自家客廳的歸屬感,在這裡讀書、看報,飲一杯清茶,還能嘮會兒家常,通過這樣的方式架起基層黨組織和大家的‘連心橋’。”劉翠青說。

跟隨著社區工作人員崔艷梅的腳步,我們來到了轄區78歲的失獨老人王玉珍的家中,作為社區負責民政工作的工作人員,不僅逢年過節,每周她都要來老人的家裡看望。打掃衛生,幫忙洗菜,晾晒床單……崔艷梅一進門便忙活了起來。

“老人的女兒去世7年多了,雖然老人身體還不錯,但是畢竟一個人,有時候很孤單,我沒事就會來陪陪她,其實在物質上她需要的並不多,更多的是需要精神陪伴。”崔艷梅說道。

而兩年多的相處,王玉珍老人也早已將崔艷梅當成了另一個女兒。

“是小崔和社區給了我又一個真正的家。”短短的一句話,表達出了王玉珍老人內心的感激。

據劉翠青介紹,自黨史學習教育開展以來,社區黨委以“五融五筑·和睦家”品牌建設為主線,依托“五級聯動”黨建聯盟平台,將轄區省、市、區、街道、社區五級黨組織聯系在一起,通過“支部共攜手”“四微工作法”“成員輪值+”等工作載體,整合轄區資源,促進共駐共建,形成事務共商、活動共辦、服務共做、黨員共育、陣地共用的聯動大黨建格局。

在黨史學習教育中,黨委在“三個結合”上狠下功夫,結合紅色教育資源、重大節日、先進人物,利用“小區黨建微綜合體”“紅袖標志願者工作站”等陣地資源,將社區黨委、小區支部、物業公司、業委會四方凝聚,搭建“四方聯動機制”“周六議事會”平台,實現“楓橋經驗文亭化”,開展“黨員認領群眾事項”“微心願”“走訪企業問需求”等行動,為群眾解決急難愁盼問題4件,幫扶困難群眾21人。以“五共創建心連心”為載體,通過開展“文亭流動大舞台”月月文藝匯演,“文亭故事”征集宣傳活動,將社區開放、包容、互溶的創建理念傳遞到千家萬戶,實現民族團結進步創建人人參與,成果人人共享。

家住海宏壹號C區的80歲老黨員宋付軒目睹了這個2017年才成立的年輕社區一步步的成長。

“有親情味兒,有家味兒。轄區13個小區有12個食堂,走到哪裡都能吃上熱乎飯,而且對於我們這些老人時常會有關懷和慰問,有時候我們都覺得太麻煩他們了,有點不好意思。”宋付軒說。

有著55年黨齡的宋付軒也是社區的積極分子,不僅大小活動都能看到他的身影,在今年的4月22日,他還為社區70多名黨員上了一堂70分鐘的黨課,講述了四渡赤水、反腐倡廉、為民服務等方面的內容,受到了社區黨員的一致好評。

“我榮獲過公安部的二等功,公安部全國先進個人等諸多榮譽,最讓我驕傲的是這個獎章,我從入黨的那天就把自己交給了黨,剩下的日子我更要發揮余熱。自己學黨史,也要將自己知道的黨史告訴下一輩。”拿著“光榮在黨50年”紀念章,宋付軒老人說出了自己的心聲。

而正是有著如此多的紅色基因,才讓文亭巷社區成為了一個幸福團結的大家庭。也正是轄區群眾的滿意,才為社區工作提供了源源不斷的動力,讓黨史學習教育在基層開花結果。

青海建成國內首個普氏原羚保護通道 7月2日,在海北藏族自治州剛察縣哈爾蓋地區的315國道旁,海北州兩級檢察院的檢察官正在現場指導相關部門在這裡設置多處“普氏原羚通道”警示標識。這裡是國內首個普氏原羚保護通道,也是青海全省第一個單一物種野生動物生命保護通道。由省、州、縣三…【詳細】

堅定信仰信念 永遠信黨愛黨為黨 “新的征程上,我們必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀,全面貫徹新時代中國特色社會主義思想,堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合,用馬克思主義觀察時代、把握時…【詳細】

為民辦實事 暖心更聚力 便民大廳裡黨員盡職盡責為群眾服務。青海日報記者 陳曦攝 工作人員展示為群眾辦的實事。青海日報記者 陳曦攝 在幸福食堂吃飯。青海日報記者 李慶玲攝 “照顧行動不便的老人,團結各民…【詳細】