总书记刚刚来过这里丨牧区孩子进城市,一校牵起三地缘

6月18日下午,习近平总书记在青海省考察调研。他先后来到西宁市的果洛西宁民族中学和宏觉寺,了解当地深入推进教育工作东西部协作和对口支援、加强铸牢中华民族共同体意识教育和藏传佛教界弘扬爱国爱教优良传统、促进民族团结进步等情况。

来到果洛西宁民族中学后,总书记首先来到了展板前。展板上,有着关于这所凝聚三地情谊学校的“前世今生”。“我在这里向总书记汇报了上海援青团队对学校的帮助和发展,同时也介绍了学校的基本情况。”果洛西宁民族中学校长常途是一名援青干部,他介绍,果洛西宁民族中学由上海市援建,学校于2019年7月竣工并投入使用,目前上海援青教师团队7人。

这是一所典型的民族学校。目前,在校学生800人,其中民族学生787人。西宁是青海之省会,而果洛藏族自治州,则是全国30个少数民族自治州中海拔最高、气候最恶劣、环境最艰苦的自治州。简短的校名昭示它的特殊意义:为解决农牧区师资力量短缺、教师人才流失严重、办学水平不高等现实困境,更好满足各族群众对优质教育资源的需求,果洛州借助上海市对口支援的契机,在西宁建设了这所面向全州适龄青少年的中学。

在学校食堂,总书记走过种类丰富、干净卫生的饭菜窗口,询问当天的饭菜种类。拉面是特色的青海主食,“总书记在拉面窗口询问每碗拉面的价钱和份量。当得知每碗拉面7元钱、比市面价格低2到3元的时候,总书记满意地点点头。”常途说。

新华社记者摄。

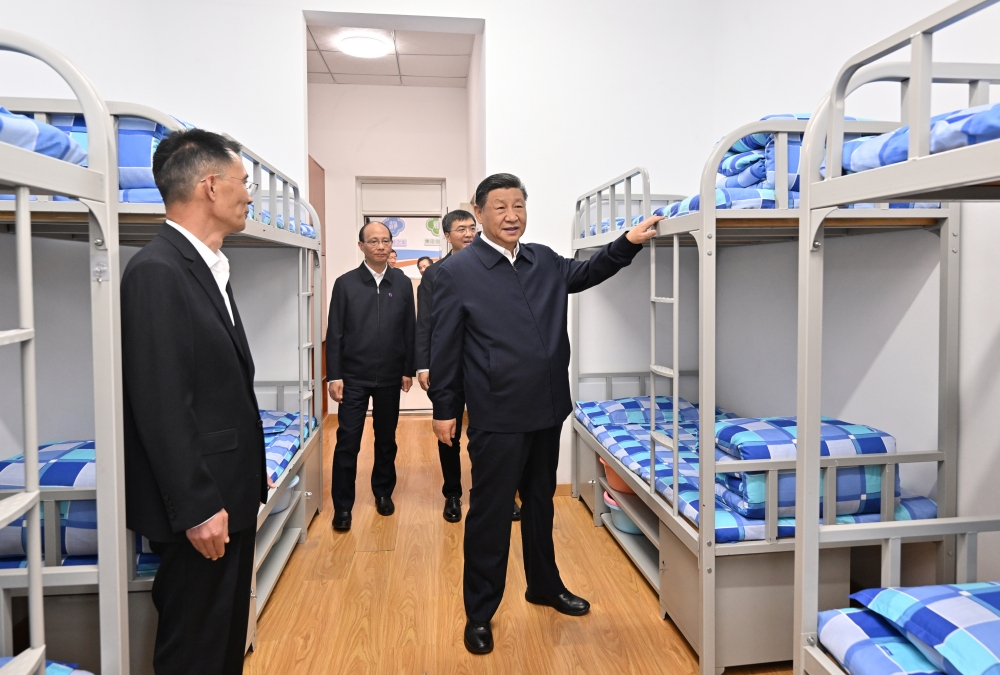

阳光下,“雅正楼”几个金色字熠熠生辉。从食堂出来,习近平总书记走进这栋宿舍楼,在宿舍里,总书记一边查看床单、被褥,一边询问现在的住宿条件。“总书记很关心少数民族学生的生活,而且问得特别认真、细致。”常途认真地一一回答,“总书记还询问了供暖问题,我向总书记介绍了西宁的供暖期较长,室内温度维持在舒适的区间。”

新华社记者摄。

当总书记来到位于修远楼3层的高一(1)班教室时,思政课老师肖飞雪当时正在上课,主题是“分享家乡的变化”。坐在中间靠右第二排的学生尼东拉毛展示了一幅画作。在这幅彩笔画中,蓝天白云下,骑着马的藏族孩子正在雪山下放牧,画面右侧,藏区群众正在家中品尝着糌粑、看着电视。尼东拉毛解读起来:“我对习爷爷说,现在有的地方牧民放牧方式升级了,还领到了草原生态保护补助,家用电器样样都有。”

新华社记者摄。

学生杨顶个子挺高,他高高地举起右手,引起了总书记的注意。“我站了起来,‘我们老家果洛藏族自治州的水果种类越来越多,这是因为交通越来越便利,牧民们的生活水平越来越提高。’”回答完问题后,杨顶开心地说:“习爷爷特别亲切和蔼,不仅关心我们视力问题,还问我有多高呢!”

这些来自藏区的孩子们,正享受着和城里娃一样的教学环境。从2019年开始,上千名孩子从高原牧区来到河湟谷地,在海拔相对较低地区学习知识、追逐梦想。据介绍,为了增进交流、提升眼界,该校实现国家统编教材使用全覆盖,每年组织学生赴上海、江苏研学,开展“同上一堂课”等活动,增进各民族学生交往交流交融。

图为果洛西宁民族中学的学生在篮球场挥洒汗水。乔栋摄。

时间飞快,50分钟左右的时间,让尼东拉毛倍感不舍,她情不自禁地流下眼泪。“我们围在习爷爷身边,他微笑着勉励我们好好学习,做德、智、体、美、劳全面发展的学生,做对社会有用的人,努力学习、建设家乡。”

新华社记者摄。

仲夏时节,柳浪花香、书声琅琅。“总书记对孩子们的生活、成长都格外关注,对我们的办学成效表示肯定,这对我们是莫大的鼓舞。”常途说:“总书记为我们学校的发展指明方向,在今后工作中,我们一定要把孩子的生活问题解决好,让家长放心;在学习上,积极引导孩子们立志成才,铸牢中华民族共同体意识。”

文字:乔栋 贾丰丰

视频:央视新闻 人民网杨琳

摄影:新华社记者 鞠鹏 谢环驰 燕雁 岳月伟 翟健岚 人民日报记者乔栋

审稿:贺勇 杜尚泽

统筹:王一彪

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量