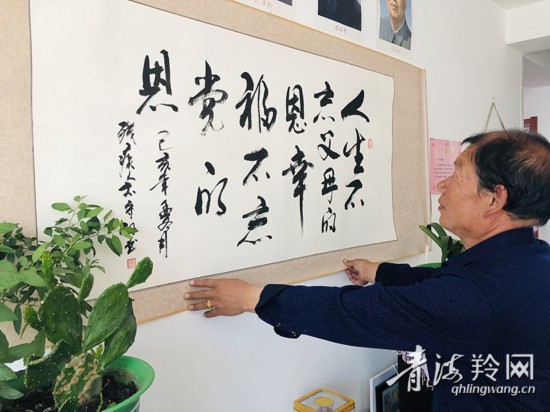

山庄村村民李守存的書法作品。青海日報記者 葉文娟 攝

今年1月21日,海東市樂都區李家鄉山庄村將中藥材種植項目收益分紅資金的14萬元平均發放給154戶村民,5萬元採購了米面油等生活物品發放給群眾。首次拿到分紅款和分紅物資的村民們興奮地說:“村裡發紅包、發米面油給我們還是第一次,現在國家政策好,我們要借助村裡的發展勢頭,勤勞致富奔小康!”

山庄村地處淺山區,土壤貧瘠,交通不便,2015年11月,成為青海省林業和草原局定點扶貧村。隨后,青海省林草局干部、駐村第一書記馬培福和駐村干部王熠鳴駐村開展工作,他們把村民的事當自家的事來辦,詳細了解掌握每戶村民家的實際情況,並帶領山庄村154戶(其中49戶為建檔立卡貧困戶)群眾種植中藥材。

李家鄉黨委副書記、鄉長馬尊瑋告訴記者,小規模的種植收益相對較低,合作社運作的方式不僅可以穩步提高群眾的收入,加快土地流轉,更重要的是將土地與農民的關系解脫開來,讓務工經濟成為群眾的主要收入來源。中藥材種植讓戶均增收了900元,村民通過流轉土地和參與勞務,增加了家庭收入,同時通過種植收益分紅給村裡帶來27萬元的集體收入。

“這次項目收益分紅,是讓村民樹立信心,共享脫貧攻堅成果,不斷激發村民的內生發展動力。”駐村第一書記馬培福說。

2017年,易地搬遷項目打破了山庄村收入不高不低、生活不窮不富的狀態。2019年,山庄村67戶233人在駐村工作隊的幫助下,住進了位於樂都區七裡店安置區的樓房裡,安全放心的自來水、便捷的公交車、周到的醫療保障、齊全的活動設施、便利的教育環境,讓搬下來的山庄村村民喜笑顏開。

走進村民李守存的新家,牆上懸挂的“人生不忘父母的恩,幸福不忘黨的恩”的書法作品特別引人注目。李守存告訴記者,他是一名孤兒,他和老伴都患有殘疾,以前家裡生活就靠種地和當油漆工的收入,日子過得緊巴巴。如今,他和老伴享受到了低保金和殘疾補助,還在駐村工作隊的幫助下,在樂都區高廟鎮開了一間花圈鋪。兒子接受技能培訓后,在工地開挖掘機,一家人的生活蒸蒸日上。李守存說,是黨和政府的好政策,讓我們過上了幸福的生活。

學生娃上學有補助、種地種田有糧補、搬出大山有樓房、外出務工有收入、集體經濟有分紅……

4年來,青海省林草局向山庄村直接投資和協調其他單位投資達2130萬元,認親結對幫扶資金和物品折價達48萬元,山庄村也發生了翻天覆地的變化。

在扶貧的同時,駐村工作隊非常重視扶志扶智,率先在七裡店安置點開展了“衛生環境、文明家庭”戶評選活動,評選出20戶“先進家庭”,並為他們發放獎狀和獎品,提高了村民的政策知曉率,提升了村民的家庭精神面貌,激發了貧困戶自我發展的內生動力。目前,該活動已在全鄉范圍內推廣,在精神扶貧工作方面引了路子、作了示范。

馬培福認為,搬得出、穩得住、能致富是扶貧工作的最終目的,要讓搬下來的村民過上小康日子,必須要做好轉型發展、轉移就業工作。

帶著這樣的思考,山庄村在持續做好原址土地流轉、規模化種植的基礎上,將群眾增收的目光鎖定在第三產業上。“在與群眾的交流中,我發現隨著生活條件的改善,群眾致富的熱情和積極性越來越高。搬遷后,農村最大的資源是勞動力,而新型城鎮化發展的最大需求也是勞動力。”馬培福說。

2019年10月,山庄村在先期調查研究、家政技能培訓和店面租賃等工作的基礎上,發展村集體經濟,成立好阿姨家政服務有限公司,主營月嫂、保姆、老人護理、育嬰師、鐘點工、陪護、催乳師、小兒推拿、產后康復、家庭保潔及相關技能培訓。山庄村持有公司的所有權,委托有關專業公司管理運營,管理方不僅要做好山庄村群眾的相關技能培訓和就業,還要每年向村裡繳納一定的出讓金。群眾的收入是多勞多得,出讓金是村裡固定的收益,歸全體村民所有。

以前在飯館打工的孫玉芳,每月有2000元的收入,搬遷后,她轉行干起了家政服務,當上了月嫂。“月嫂的收入高,比在飯館打工強多了。”孫玉芳高興地說。

在繼承和發揚“兩彈一星”精神中勇攀科技高峰 希望廣大科技工作者不忘初心、牢記使命,秉持國家利益和人民利益至上,繼承和發揚老一輩科學家胸懷祖國、服務人民的優秀品質,弘揚“兩彈一星”精神,主動肩負起歷史重任,把自己的科學追求融入建設社會主義現代化國家的偉大事業中去。 ——摘自…【詳細】

弘揚“兩彈一星”精神 主動肩負起歷史重任 1964年10月16日,大漠深處一聲巨響,我國第一顆原子彈爆炸成功﹔1966年10月27日,我國第一顆裝有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功﹔1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功﹔1970年4月24日,我國第一顆人造衛星發射成功。…【詳細】

那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂 8月27日,記者從海西蒙古族藏族自治州有關部門獲悉,柴達木盆地規模最大的水利工程——格爾木那棱格勒河水利樞紐副壩工程壩體混凝土正式封頂,標志著該工程建設取得重大進展。 那棱格勒河水利樞紐工程位於海西州格爾木市烏圖美仁鄉境內,是柴…【詳細】